|

|

|

|

取得できる専門医 Specialist

取得できる専門医 Specialist

|

1.取得できる認定医・専門医等とそれらを取得するための資格および概要一覧

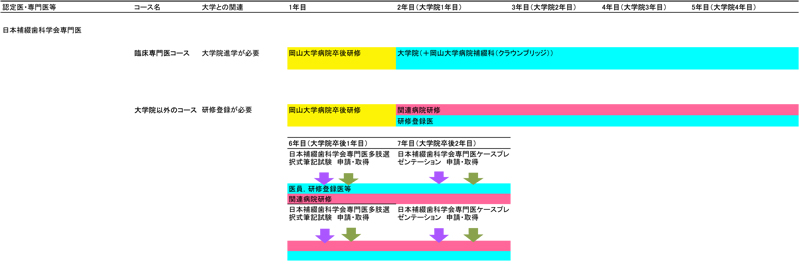

1)日本補綴歯科学会専門医

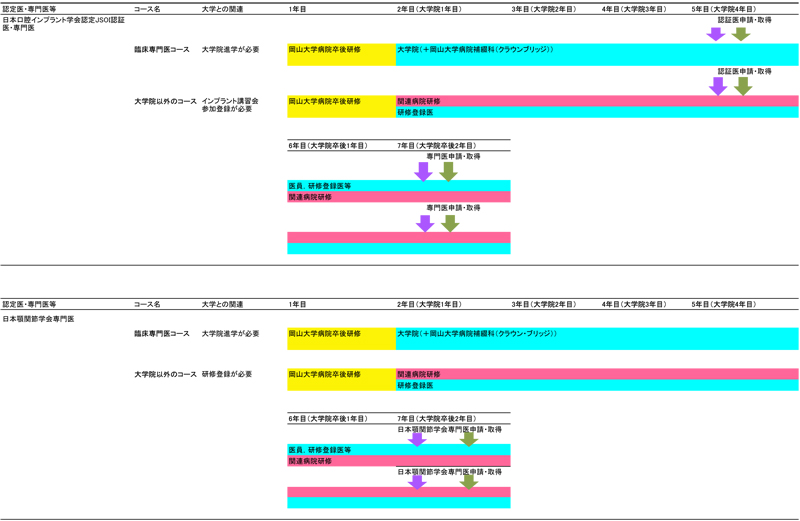

2)公益社団法人日本口腔インプラント学会認定JSOI専修医

3)公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医

4)日本顎関節学会専門医

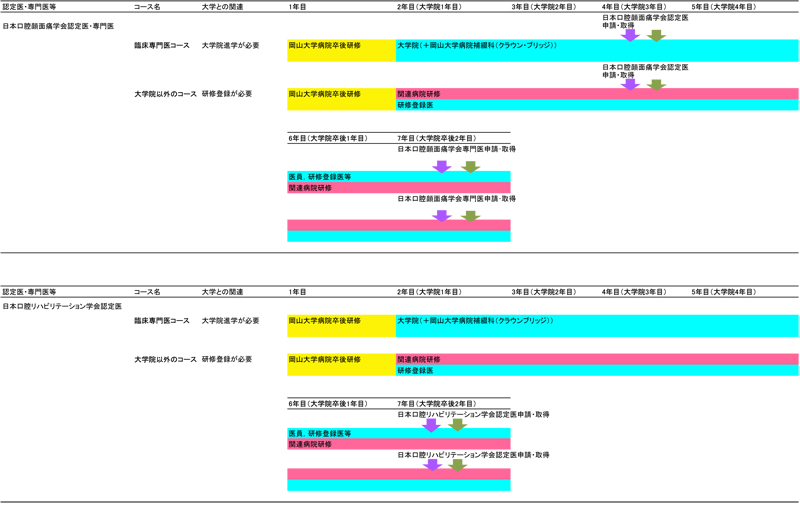

5)日本口腔顔面痛学会認定医

6)日本口腔顔面痛学会専門医

7)日本口腔リハビリテーション学会認定医

8)日本老年歯科医学会認定医

9)日本老年歯科医学会専門医

10)日本接着歯学会専門医

11)日本歯科理工学会認定医(デンタルマテリアルアドバイザー)

12)日本歯科理工学会認定医(デンタルマテリアル・シニアアドバイザー)

13)日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士

14)Infection Control Doctor

1)日本補綴歯科学会専門医

1) 日本国歯科医師免許を有すること

2) 5年以上継続している会員歴〔申請締切日(毎年8月末と3月末)までに〕

3) 認定研修機関で5年以上の診療および研究に従事

4) 多肢選択式筆記試験に合格していること

5) 認定研修内容の完備 (70単位以上)

2)公益社団法人日本口腔インプラント学会認定JSOI専修医

1) 学会の正会員歴2年以上

2) 岡山大学病院に通算して2年以上在籍していること

3) 本会学術大会及び支部学術大会に、4回以上参加していること

4) 上部構造体装着後2年以上経過した5症例を提出できること

5) 口腔インプラント指導医2名(内1名は研修施設長)の推薦が得られること

6) ケースプレゼンテーション試験に合格していること(上部構造体装着後3年以上経過した症例の発表が必要)

3)公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医

1) 学会の正会員歴5年以上

2) 岡山大学病院に通算して5年以上在籍していること

3) 本会専門医教育講座を3回以上受講していること

4) 本会学術大会及び支部学術大会に8回以上参加していること

5) 本会専門医制度施行細則に定める所定の研修を終了していること(学会発表,論文発表等の規定あり)

6) 口腔インプラント指導医 2 名(内1名は研修施設長)の推薦が得られること

7) 上部構造体装着後3年以上経過した20症例を提出できること

8) ケースプレゼンテーション試験に合格していること

9) 本会学術大会又は支部学術大会において 2 回以上発表を行っていること

10) 資格認定後,専門医試験に合格すること

4)日本顎関節学会専門医

1) 日本国の歯科医師または医師免許証を有する者

2) 歯科医師または医師免許登録後,5年以上継続して本学会の正会員である者

3) 歯科医師または医師の臨床研修修了登録証取得後,研修機関において,本学会の定める研修カリキュラム

に従い,通算5年以上の研修を修了した者,あるいは,それに準ずる者

4) 別に定める所定の実績(研修実績,診療実績および論文業績,等)を修めた者

5) 試験委員会が行う試験に合格した者

5)日本口腔顔面痛学会認定医

1) 日本国歯科医師または医師の免許を有すること

2) 申請時に 2 年以上継続して正会員あるいは準会員であること

3) 研修機関に通算して 2 年以上在籍していること

4) 本会専門医制度等施行細則に定めた基準に従い、口腔顔面痛の各分野について、まんべ んなく研修していること

6)日本口腔顔面痛学会専門医

1) 日本国歯科医師または医師の免許を有すること

2) 申請時に 5 年以上継続して正会員あるいは準会員であること

3) 申請時に口腔顔面痛認定医であること

4) 研修機関に通算して 5 年以上在籍していること

5) 本会専門医制度等施行細則に定めた基準に従い、口腔顔面痛の各分野について、まんべ んなく研修していること

6) 口腔顔面痛専門医試験に合格していること

7)日本口腔リハビリテーション学会認定医

1) 日本国歯科医師の免許証を有すること

2) 通算5年以上の臨床経験を有するもの、及びこれと同等以上の経歴を有すること

3) 申請時において、5年以上の会員暦を有すること

4) 顎頭蓋機能に関連する研究報告を学会学術大会で発表または日本顎頭蓋機能学会雑誌(以下、学会誌という)に発表していること

8)日本老年歯科医学会認定医

1) 日本国歯科医師の免許を有する者

2) 認定医申請時において、継続して3年以上本会正会員である者

3) 研修施設において、指導医のもとで、3年以上高齢者に必要とされる歯科医療に従事すること

4) 本会が主催する学術大会及び研修会に出席すること

5) 高齢者に必要とされる歯科医療に関連する発表を行うこと

6) 書類審査を行い、合格者に対しては記述試験及び口頭試問を課する

9)日本老年歯科医学会専門医

1) 日本国歯科医師の免許を有する者

2) 歯科医師免許登録後、専門医申請時において、継続して5年以上本会正会員である者

3) 本会の認定医として、通算2年以上にわたり高齢者に必要とされる歯科医療に関連する診療に従事している者

4) 歯科医師の臨床研修修了登録証取得後、専門医研修機関において、本会の定める研修カリキュラムに従い、通算5年以上の研修を修了した者

5) 別に定める所定の実績(研修実績、診療実績及び論文業績、等)を修めた者

6) 試験実施委員会が行う試験に合格した者

10)日本接着歯学会専門医

1) 日本国歯科医師免許を有すること

2) 5年以上継続している会員歴

3) 学会が主催する学術大会・臨床セミナー・シンポジウム・認定医研鑽会への出席(5年で3回以上)

4) 筆頭演者1回を含む、2回以上の学会発表

5) 筆頭著者1編を含む、2編以上の論文発表

6) 接着歯学を活用した診査・診断及び治療症例のケースプレゼンテーション

11)日本歯科理工学会認定医(デンタルマテリアルアドバイザー)

1) 日本国歯科医師免許を有すること

2) 3年以上継続している会員歴

3) 学会参加(支部会も含む)歴を3年間で1回以上有する者、またはDE定期購読証明書を有するもの

12)日本歯科理工学会認定医(デンタルマテリアル・シニアアドバイザー)

1) 日本国歯科医師免許を有すること

2) 5年以上継続している会員歴

3) 学会参加(支部会も含む)歴を3年間で1回以上有する者、またはDE定期購読証明書を有するもの

4) Dental Materials Adviserである者、大学・企業における研究歴を有する者、あるいは関連学会の認定医である者

5) 過去5年間で論文を1編以上有する者、あるいは学会発表を2回以上行った者

13)日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士

1) 本学会会員歴が、受験年の7月31日において、2年以上であること

2) 摂食・嚥下に関わる臨床または研究歴が、受験年の7月31日において、通算3年以上であること

3) 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会インターネット学習プログラム(以下eラーニングという)全課程の受講を修了していること

4) 書類審査を行い,合格者に対して認定士試験を行う.

14)Infection Control Doctor

1) ICD認定制度加盟学会(日本歯科薬物療法学会、日本集中治療医学会、日本口腔感染症学会)の会員であること

2) 医師歴が5年以上の歯科医師

3) 感染対策委員またはそれに準ずる活動の証明があること

4) ICD制度協議会の主催する講習会または厚生労働省の委託による院内感染対策講習会への参加実績が3回(45点)以上あること

5) 所属学会からの推薦があること

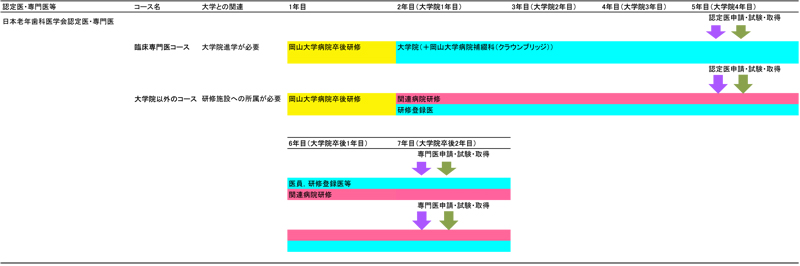

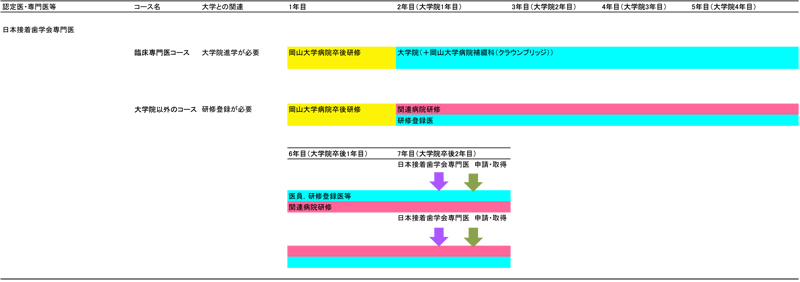

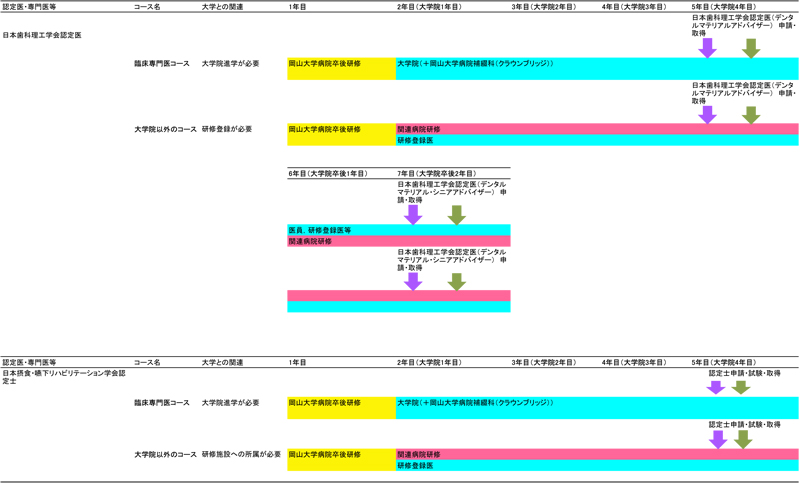

2.認定医・専門医等取得のための基本的なプログラム(ロードマップ)

|

|

|

|

|

|