No.11 電気抵抗ゼロの物質「超電導体」を創り出す

No.11 電気抵抗ゼロの物質

「超電導体」を創り出す

異分野基礎科学研究所

高温超伝導材料研究分野

工藤一貴 准教授

エネルギーの消費拡大による、環境への影響や資源の枯渇が社会問題となっています。低温の状況下で電気抵抗がゼロとなる物質「超電導体」は、電力輸送に革命をもたらし得るだけでなく、医療や交通など幅広い分野に応用が期待されている夢の物質。より低コストでより高性能な超電導体を求め、世界中で研究が進められています。異分野基礎科学研究所の工藤一貴准教授は、化学や物理の知見を活用した独自のアプローチにより、次々と画期的な超電導体を発見しています。

―超電導とはどのような現象なのでしょうか。

特定の物質を低温まで冷やすと、電気抵抗がゼロになるなど特殊な性質をもつようになる現象のことで、そのような物質を超電導体と呼びます。

電流は、電子が流れることで生まれます。原子が並んで形作る「結晶格子」の中を電子が流れるとき、格子が電子のもつ運動エネルギーを少し奪ってしまい、電子が減速してしまうことがあります。簡単に説明すると、結晶格子がジャングルジムで、その中に電子というボールをいくつも投げ込むことを想像してみてください。ボールが枠にぶつかり、うまく枠を通り抜けられないことが何度も起こると思います。かなり単純化していますが、例えばこのようなメカニズムが、電気抵抗の生じる原因のひとつです。

しかし、超電導状態では話が変わります。このとき電子は2つずつペアになって動き、1つ目の電子から奪われた運動エネルギーを、なんと2つ目の電子がそっくりそのまま受け取るのです。そのため、全体としてエネルギーが一切失われないことになります。この状態は、臨界温度と呼ばれる温度よりも低温になると発生します。臨界温度は物質によって異なり、私たちはなるべく臨界温度が高い超電導体を作ることを目指して研究を進めています。

―これまでの超電導研究の流れを教えてください。

1911年にオランダの研究者が、水銀において超電導現象を発見したのを契機として超電導の研究がスタートし、1957年、アメリカの研究者らによって発表されたBCS理論によって「電子がペアになって動く」というメカニズムが示されました。

臨界温度は研究が進むにつれてじわじわと上昇し続けていたものの、まだ超電導が起きるのは非常に低温に限られていました。ところが、私が小学生だった1986年、スイスの研究者らによる銅酸化物超伝導体の発見によって臨界温度が一気に上昇し、超電導研究の大きな波が起こりました。私が大学に入学する前年の1993年には、水銀を含む銅酸化物において約マイナス140度の臨界温度が報告されました。この臨界温度は安価な液体窒素で冷却可能な約マイナス196度よりずっと高く、超電導体研究は一気に盛り上がりました。しかし、この物質は加工の困難なセラミックスであることや、有毒な水銀を含むことから、実用化が難しいものでした。

それからしばらく経ち、2000年代には比較的加工の容易な金属の化合物において高臨界温度の超電導体が発見され、次の大きな波が起こりました。2001年に青山学院大学の秋光教授(現在は岡山大学教授)らが二ホウ化マグネシウムの超電導を発見し、2008年には東京工業大学の細野教授らによって鉄系超電導体が発見されました。鉄系超電導体については、これまでに約マイナス218度の臨界温度を持つものが報告されています。しかし、その超電導体は高価なレアアースを含み、大量生産に難があります。

私たちはこれらの問題を解決した新しい超電導体を作り、3回目の波を起こすことを目標にしています。最近では2015年、ドイツの研究者らから、硫化水素が約150万気圧の超高圧下において臨界温度約マイナス70度で超電導を示すという報告がありました。超高圧下のため直ちに実用化できるものではありませんが、室温に近い臨界温度の超電導体が確かに存在することを示す重要な結果といえます。

―どのように超電導体を作るのでしょうか。

大きく2種類のアプローチがあり、一つは一から新しい物質を設計すること、もう一つは既存の物質の組成を組み替えることです。

電子がペアを形成し、超電導が実現するには、電子ペアの形成を媒介するものと電子の間でエネルギーの受け渡しが起きる必要があり、そのためには媒介役に、安定した秩序ではなく「ゆらぎ」が求められます。ジャングルジムの例では、結晶格子がそのゆらぎを持っており、電子ペアの形成を媒介しています。この他、ゆらぎは磁気モーメント(物質中にある微小な磁石)の向きや電子の配置からもつくることができ、安定している構造からその秩序を崩すことで、電子ペアの形成を媒介させることができます。これらのゆらぎが生み出す超電導の臨界温度は、格子のゆらぎを使う場合よりも高いと予想されています。3次元的に同じ構造が続く物質は安定性が高く、ゆらぎを起こしにくいため、薄い層状の構造を何層にも積み重ねたミルフィーユのような物質を主に設計していきます。

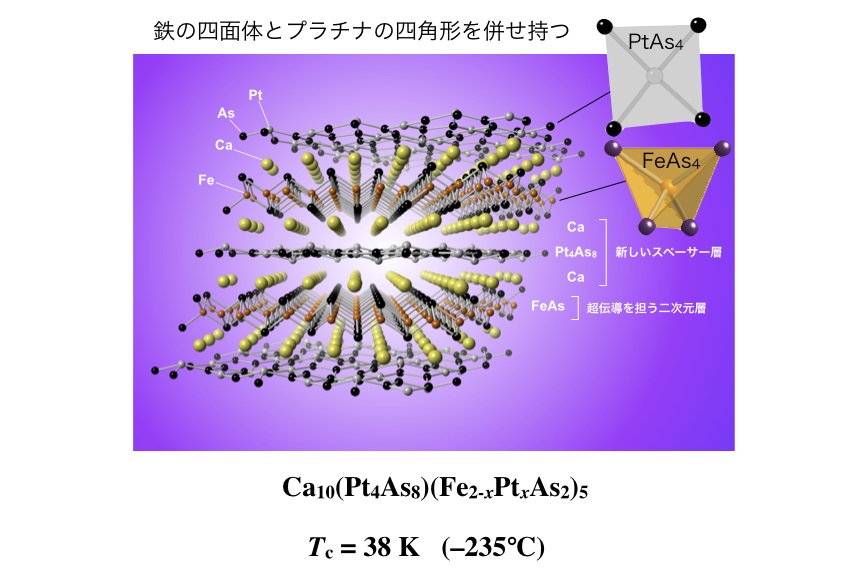

私たちの新物質へのアプローチの一つは、化学の知見に基づき、思考の上でさまざまな構造体をレゴブロックのように組み立てていくというやり方です。例えば鉄は正四面体、プラチナは正方形といったように決まった基本構造があります。これらをどう組み合わせれば狙いの構造ができあがるか、またそれらの構造同士がきちんとつながって結晶になるかどうかを吟味しながら組み合わせていきます。この際、それぞれの元素がもつ基本性質が重要となるため、元素の周期表とにらめっこしながら考えます。その後、電子が結晶中のどこを流れるかや、超電導を起こし得るかなどを、物理の知見に基づいて検討した後、実際に物質を合成します。

既存の物質を使った新超電導体の開発で、最近、私たちが面白いと思っているのは、天然の鉱物の組成を一部組み替えるアプローチです。自然に存在する物質は基本的に安定した構造をもつため、一部の結合を切ったり、一部の構造を別な分子に置き換えてやるなどすると、前述のゆらぎが発生し、超電導が起こりやすくなるようです。私たちはしばしば「自然を悩ませてやる」という言い方をしています。例えば、カラベラス鉱という天然鉱物があります。物理の知見から、構造の中に含まれているテルルの分子が電子の流れを妨げていると推測できました。そこで、分子の結合を切断してやったところ、新しい超電導体となりました。天然鉱物は大量に産出しやすいうえ、科学者が考えもしなかった超電導体のヒントをもたらすという期待感も持ち合わせており、大きな可能性を秘めています。

―これまでにどのような超電導体を発見しましたか。

ここ数年は、主に、鉄、ニッケル、パラジウム、イリジウム、プラチナ、金などの遷移金属をベースとした物質の新超電導体を発見し、報告してきました。一つ例を挙げると、2011年に、鉄とプラチナをベースとした新しいタイプの鉄系超電導体を発見し、鉄系超電導体の中で当時世界第3位の臨界温度を記録しました。この成果などにより、2014年に日本物理学会若手奨励賞を受賞しました。

一つの超電導体が見つかると、そこから多くのヒントを得ることができます。例えば、先ほどの超電導体から、無機化合物の超電導体設計に分子を使う方法を学ぶことができました。その後、高価なプラチナを安価なヒ素の分子で置き換えたような構造を持つ新超電導体を見つけ、その物質が鉄系超電導体の中で世界第2位の臨界温度を記録しました。分子を使うという発想は物理学者には少なく、化学の発想を取り入れた我々独自のアプローチだといえるでしょう。先ほどお話ししたカラベラス鉱の超電導化は、まさにこのアプローチの産物です。

―化学と物理の知見をフルに活用するのですね。ずばり、その着想の秘訣は。

一見関係なさそうことにも興味をもつことでしょうか。私は応用物理学科の学生でしたが、カリキュラムに化学の講義も組み込まれていたため、化学に対しても興味を持ち勉強しました。研究については、学生のころから超電導に興味があり、大学や大学院でも超電導の研究を行う研究室に入りました。しかし、大学院では、周りが超電導体の研究を行う様子を片目で見ながら、一人だけ磁性体の研究をしていました。あまのじゃくなところがあり、「周りとは違うことがしたい」と思ったので(笑)。また、大学院を修了して大学の助手(現在の助教)になった当初も、超電導体の合成からは離れ、超電導体の性質を精密に調べる実験を主に行っていました。

そういった、超電導体の物質開発とは一見関係なさそうなことの積み重ねが、今の研究の発想や技術を広げるうえで大いに役立っていると思っています。学生には、上記の経験から学んだことをアレンジして「得意なことや好きなことは勝手に伸びるので、苦手なことや嫌いなこともやっておいた方が研究も人生も広がるよ」と話しています。

―今後の展望は。

引き続き、臨界温度がなるべく高い超電導体の発見を目指しています。液体窒素で超電導を起こせるくらいのものが理想ですが、加工が容易な物質であれば、マイナス250度程度でも十分採算がとれます。実用化にあたっては、有毒な物質やレアアースを極力使わないことも重要です。私たちの研究ではヒ素を使った超電導体で大きな成果を挙げていますが、ヒ素は有毒なので、なるべく使わない設計も考えています。

鉄でも銅でもない元素をベースにした高臨界温度の超電導体の開発も狙っています。例えば、マンガンをベースとした高臨界温度の超電導体は未だ作られていません。マンガンを使った物質は、非常に安定性の高い磁気モーメントの向きや電子の配置の秩序をもちます。そのため通常は超電導を起こしにくいのですが、その秩序から上手にゆらぎを作り出し、さらに、それを利用する方法が見つかれば、高臨界温度の超電導体を発見するための大きなブレークスルーとなる可能性があります。

―超電導の技術によって、どのようなことができるのでしょうか。

まず、単純にエネルギーの大きな節約につながります。日本の家庭に電線で運ばれている電力のうち、5%程度が電気抵抗によって途中で失われています。これは原子力発電所6基分に相当するといいます。

液体窒素などで超電導体を包み込んだ特殊なケーブルを用いることで、電力の超長距離輸送が可能になります。例えば、サハラ砂漠の面積の4分の1に太陽光パネルを敷き詰めれば、世界中の電力消費を賄うことができるといわれています。究極的には「地球上の日が照っている場所で発電し、そのとき需要がある場所に的確に送電する」という地球規模での効率的なエネルギー利用も可能になるかもしれません。日本でも、横浜市でこのケーブルを用いた電力輸送の実験が行われたこともあり、決して夢物語ではありません。

また、電気抵抗がゼロだと非常に大きい電流を流すことができるため、超電導体は強力な電磁石になり得ます。これにより車体を浮かせ、超高速での走行を可能としたのがリニアモーターカーです。こちらはすでに実用化が進められています。そのほか、体の断面を撮影するMRI(磁気共鳴画像)にも超電導体の電磁石が使われており、さらに強力な電磁石があればそれだけ鮮明な画像を撮れるようになります。

超電導の研究や開発が進めば、私たちの生活が一変する日が来るかもしれません。

略歴

工藤 一貴(くどう・かずたか)

1975年生まれ。東北大学工学部卒、東北大学大学院博士課程前期修了、同後期修了。博士(工学)。専門分野は固体物理学。東北大学金属材料研究所助手、同助教、岡山大学大学院自然科学研究科助教、同准教授を経て現職。

(18.08.16)