|

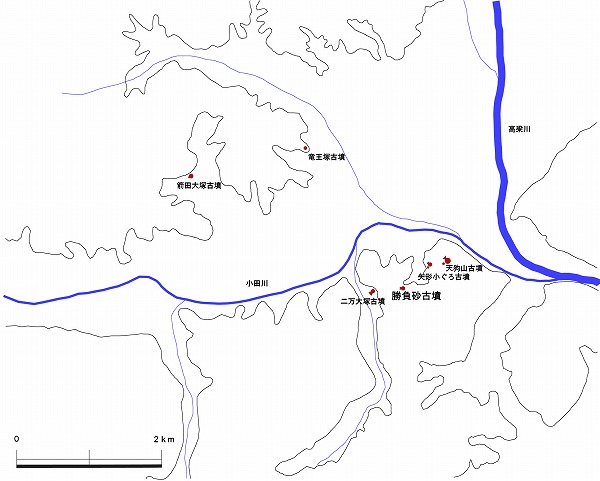

真備地域の古墳を歩いてみよう 現在倉敷市真備町となっている旧吉備郡真備町は、その名の通り、奈良時代に唐までわたった吉備真備にちなんでいました。吉備真備を輩出した下道(しもつみち)吉備氏はこの地域が本拠地と考えられています。高梁川西岸を東限に、高梁川の支流である小田川中・下流域がおおよそその範囲です。この地域はのちに説明しますように、古墳の築造動向からみると歴史的なまとまりをもつ地域であると指摘できるかもしれません。 弥生時代の終わり頃の有力者の墳墓について見てみましょう。まず黒宮大塚弥生墳丘墓が挙げられます。かつては前方後方形墳丘墓と考えられていましたが現在は方形墳丘墓と見るのが有力なようです。倉敷に楯築弥生墳丘墓がありますが、ここでも同じように吉備地域に特徴的な特殊器台形土器を用いたおまつりを墳頂で行っていたようです。現在は墳頂に神社がたっていますが、弥生墳丘墓の竪穴式石槨が露出保存されています。弥生墳丘墓の埋葬施設はなかなか見れません。ぜひ見学なさってください。

古墳時代に入ると、前期~中期前半はこの地域では大きな墳墓の築造活動がほとんど行われていないようです。なぜでしょうか?

そして小田川南岸域にも古墳が築造され始めます。天狗山古墳です。竜王塚古墳が、高梁川を望めない低い丘陵の端部に築造されているのに対し、天狗山古墳は、小田川流域平野と高梁川を見渡せる絶好の位置に築かれています。墳形は帆立貝形の前方後円墳ですが、馬蹄形の周溝をもち、異常に高く後円部を盛るその墳丘は目を見張るものがあります。ここに小田川流域における古墳時代の一つの変化を認められるでしょう。

これにつづいてもしくはほぼ同時期に築造されたと考えられるのが谷をはさんで、向かいの丘陵頂部にある矢形こぐろ古墳です。埋葬施設は、竪穴式石室との伝承があります。この古墳も測量図等はありませんが、馬蹄形の周溝や陪塚とも考えられる小円墳状の高まりを伴っており、天狗山古墳との密接な関係が伺えます。 このように、真備地域、とくに、南山・二万地域は非常に貴重な文化財に恵まれています。小田川と高梁川の合流地点である地理的・環境的要因と、その昔、二万の軍勢がこの地域から集められたという伝承とも決して無関係ではないでしょう。こうした地域の歴史にも目を向け、勝負砂古墳の調査に取り組んでいきます。皆さんもぜひ、この地域の古墳を堪能してください。

小田川流域の古墳分布図 |