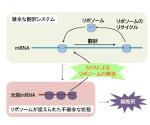

分子遺伝学研究室(阿保達彦)

細胞内における翻訳システムの健全性維持機構を,主にバクテリアの系を用いて研究しています。

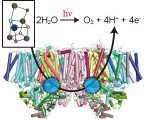

光合成などに関わる膜タンパク質の機能と立体構造を原子のレベルで明らかにする研究を行っています。

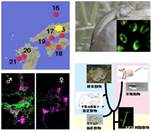

植物発生研究室(高橋卓・本瀬宏康・岡本崇)

主にシロイヌナズナとゼニゴケを用いて,植物の発生を研究しています。特に維管束形成におけるサーモスペルミンの働き,表皮細胞に特異的な遺伝子発現,細胞の成長極性を制御するタンパク質の各分子機構について,最先端の研究を展開しています。

分子発生制御研究室(上田均)

ショウジョウバエのホルモンの役割や生物タイマーの分子機構を解析することで,変態開始や羽化などのタイミングの決定機構を研究しています。

分子機能研究室(中越英樹)

細胞機能が獲得されるしくみ,体内恒常性を維持する機構について,ショウジョウバエを用いて研究しています.

分子機能研究室研究紹介(妊性制御)

分子内分泌学研究室(竹内栄・相澤清香・御輿真穂)

マウスやラット,ニワトリやウズラ,ネッタイツメガエルやメダカを用い,ホルモンや細胞成長因子によるさまざまな生体制御のしくみを研究しています。

分子内分泌学研究室研究紹介(相澤清香)

分子内分泌学研究室研究紹介

(上記2本をまとめたのもので15分弱あります。)

時間生物学研究室(吉井大志)

ショウジョウバエを用いて体内時計の分子・神経メカニズムの研究をしています。

生物計算研究室(松井鉄平)

(2021.04.01新任)

生物は進化の過程で様々な情報処理の能力を獲得しています。その代表例が中枢神経系で、外界からの感覚入力を神経細胞集団の活動として表現し適応的な行動に結び付けています。生物は,こ の よ う な 複 雑 な「計算」を非常に高いエネルギー効率で実現しており,複雑な認知機能を支えるヒトの脳でも消費エネルギーはわずか20ワット(電球くらい)と言われています,その計算原理の多くは未解明です。本研究室では、神経回路による情報処理を始めとした生物の計算原理について,先端的な遺伝的・光学的手法,統計的データ解析を駆使し,その理解と応用に取り組んでいます。

臨海実験所/文部科学省共同利用拠点UMI(坂本竜哉・坂本浩隆・秋山貞・濱田麻友子)

瀬戸内海は世界的に最も有名な内海で,極めて大きい干満差が特徴的です。さらに牛窓海域は,海で誕生した生命が淡水や陸上へ進出したとされる汽水干潟の多様な生体制御機構を有す生物相に恵まれています。この豊かなリソースを背景に,行動神経内分泌など生体制御学を中心とした分野でユニークな新知見を見出しています。さらに,海産生物のみならず,メダカ,ラットなど脊椎動物全般のモデル生物も駆使し,分子-細胞-組織-個体-生態系を統合させて究明を行い,普遍的核心に迫っています。

器官再構築研究室(佐藤伸)(異分野融合先端研究コア)

様々な動物を使用して器官レベルの再生の研究をしています。再生だけではなく四肢・尻尾の発生や,再生能力の進化などを研究しています。

植物進化生態学研究室(三村真紀子・中堀 清)

(1)環境変動に対する植物の進化的応答,(2)適応進化と種分化に関わる集団的遺伝学,について研究しています。