二足歩行する“細胞内の運び屋” モータータンパク質「ミオシンV」の動作機構を解明

2017年10月18日

岡山大学異分野基礎科学研究所の墨智成准教授は、“細胞内の運び屋”であるモータータンパク質「ミオシンV」(図1)の動作機構を、一分子計測データの数理モデリング(図2)から明らかにしました。本研究成果は10月18日英国時間午前10時(日本時間午後6時)、英国の科学雑誌「 Scientific Reports 」に掲載されます。

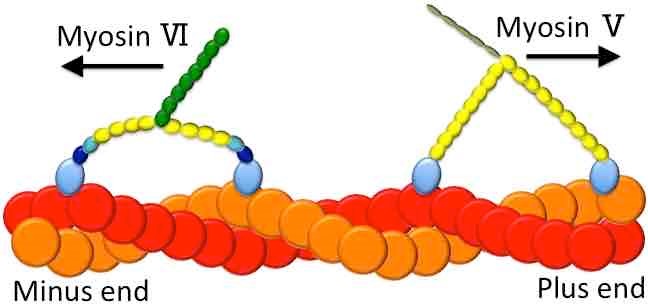

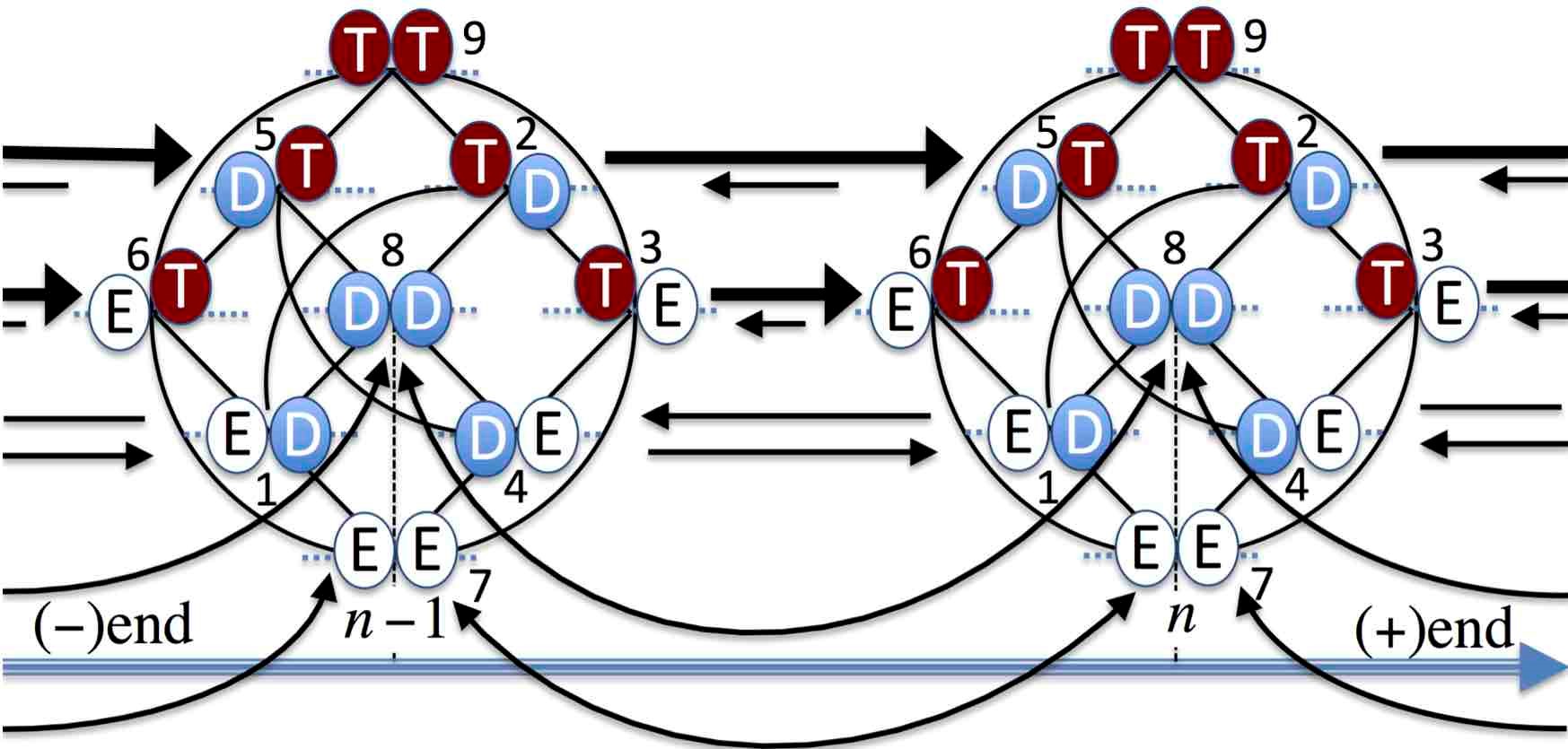

ミオシンは一般に、生命のエネルギー通貨と呼ばれるアデノシン三リン酸(ATP)による化学反応エネルギーを使って、筋収縮/弛緩運動を担うモータータンパク質として知られており、一方ミオシン V は、アクチン細胞骨格上を「二足歩行」しながら、mRNA や小胞などを運搬する足長の分子モーターです(図1)。これまで、ミオシン Vの運動特性は、一分子計測により詳しく調べられてはいるものの、その動作機構は分かっておらず、さまざまなモデルが提案されてきました。墨准教授は、キネシンの研究で明らかにした二足歩行型分子モーターの「設計原理」に基づき、エンジンとギアの関係に相当する「化学-力学共役機構」と「クラッチ機能」を両立する仕組みを明らかにしました。

本研究成果は、細胞内におけるさまざま分子モーターの、動作機構およびエネルギー変換効率の統一的理解に向けた、重要な知見を提供しているといえます。

ミオシンは一般に、生命のエネルギー通貨と呼ばれるアデノシン三リン酸(ATP)による化学反応エネルギーを使って、筋収縮/弛緩運動を担うモータータンパク質として知られており、一方ミオシン V は、アクチン細胞骨格上を「二足歩行」しながら、mRNA や小胞などを運搬する足長の分子モーターです(図1)。これまで、ミオシン Vの運動特性は、一分子計測により詳しく調べられてはいるものの、その動作機構は分かっておらず、さまざまなモデルが提案されてきました。墨准教授は、キネシンの研究で明らかにした二足歩行型分子モーターの「設計原理」に基づき、エンジンとギアの関係に相当する「化学-力学共役機構」と「クラッチ機能」を両立する仕組みを明らかにしました。

本研究成果は、細胞内におけるさまざま分子モーターの、動作機構およびエネルギー変換効率の統一的理解に向けた、重要な知見を提供しているといえます。

<発表論文情報>

タイトル:Myosin V: Chemomechanical-coupling ratchet with load-induced mechanical slip

「生体分子モーターミオシンVの化学-力学共役機構とクラッチ機能」

著 者: Tomonari Sumi

掲 載 誌: Scientific Reports

DOI:10.1038/s41598-017-13661-0

<詳しい研究内容について>

二足歩行する“細胞内の運び屋”

モータータンパク質「ミオシンV」の動作機構を解明

<本件お問い合わせ>

異分野基礎科学研究所

准教授 墨 智成

(電話番号) 086-251-7837