ホーム > 修了生・同窓生の方 > 生物学科の学生活動報告(寄付金報告) > 生物学科の学生活動報告(寄付金報告2025)

生物学科の学生活動報告(寄付金報告2025)

2024年に生物学科の卒業生より、生物学科の学生奨学と研究のための寄付金を受け入れました。この寄付金による学生および大学院生の活動をこのページで報告させていただきます。ここでは学生が筆頭で発表する国内外の学会の参加報告、学生がファーストオーサー(筆頭著者)となっている論文の学生本人による紹介文、各研究室の活動などが掲載されます。#14「Rinkaiハッカソン2025 参加記」(臨海実験所 小宮圭人、村山智哉、森俊輔)

2025年10月14日~16日に、島根大学附属隠岐臨海実験所で開催された「Rinkaiハッカソン2025」に参加しました。本研究会では、日本各地で採取されたアジとその腸内容物を用いて多様性解析を行い、日本のアジとその腸内細菌叢が全国的に同一の集団なのか、地域によって異なるのかを検討し、結果を発表しました。Rinkaiハッカソンは、全国の研究者や学生が参加する共同研究イベントであり、臨海実験所における動物学と情報科学の融合を目的として実施されたものです。 「今回の参加を通して、これまであまり馴染みのなかったバイオインフォマティクスの一端に触れることができました。新しい解析手法や視点を学ぶことで、研究への興味の幅が広がり、今後取り組みたいテーマがさらに増えたように感じました。」(小宮)「初めてのイベント参加で緊張しましたが、隠岐島の雄大な自然の中、同世代の学生と交流を深め、データサイエンスの最新動向を学ぶことができた、非常に有意義な時間でした。この貴重な経験を今後の活動に活かしたいです。」(村山)

「限られた時間ではあったが多変量解析を身につけることができ、大変勉強になりました。また、他の大学の分野外の学生や教員との交流も密に行うことができました。同じデータを様々な視点から解析し、それらを議論する試みは普段の研究生活ではなかなか行うことができないので、非常に刺激を受けました。(森)

今回の研究会参加にあたっては、生物学科にご寄付いただいた予算を旅費として活用させていただきました。皆様の多大なご支援により、このような貴重な経験の機会を得ることができました。心より感謝申し上げます。本学会で得た経験や刺激を糧として、今後の研究により一層励んでまいります。

#13「日本性機能学会第35回学術総会での発表」(神経行動研究室・博士前期課程・榎本千夏)

2025年9月19~21日になんばスカイオコンベンションホールにて開催された、日本性機能学会第35回学術総会に参加し、「オキシトシン経鼻投与は中枢性の性行動調節と末梢性の生殖機能の両方を向上させる」というタイトルで口頭発表を行いました。初めての全国大会での発表で大変緊張しましたが、先生方から貴重なご質問、ご意見を頂き、新たな課題を考える良い機会となりました。また、他の先生方の発表を聞いたりシンポジウムに参加したりすることで、最新の研究成果や新たな分野に触れることができ大変貴重な経験となりました。 今回、学会参加にあたっての費用は生物学科にご寄付頂いた予算を活用させて頂きました。このような貴重な機会を与えてくださったことに心より感謝申し上げます。本学会での学びを今後の研究活動にも活かしていきたいと思います。

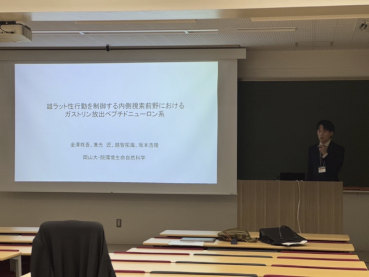

#12「2025年度中国四国地区生物系三学会合同大会での発表」(神経行動研究室・博士前期課程・金澤柊吾)

2025年5月17~18日に、愛媛大学で2025年度中国四国地区生物系三学会合同大会が開催されました。本大会は、動物学会、植物学会、生態学会の3つの学会によって構成されており、私は動物学会において「雄ラット性行動を制御する内側視索前野におけるガストリン放出ペプチドニューロン系」というタイトルで口頭発表を行いました。初めての学会発表で、大変緊張しましたが専門分野を問わず、他大学の先生方や学生の発表を聞くことや、ディスカッションを通じて、有意義な時間を過ごすことが出来ました。本大会への参加にあたって、生物学科への寄付金を活用させていただきました。この場を借りて、御礼申し上げます。本大会への参加を励みに今後も研究活動に邁進していきたいと思います。

#11 「日本遺伝学会第97回大会 参加記」(分子遺伝・核酸動態研究室 山田貴宏、小池俊介)

2025年9月10日~12日に、神戸大学六甲第2キャンパスにて開催された、日本遺伝学会第97回大会に参加し、「大腸菌リボソームレスキュー因子ArfBの変異導入解析」というテーマで、一般演題(口演発表)を行いました。 大規模な学会での初めての発表の機会であったため大変緊張しましたが、発表の際には多くの先生方からご質問やご意見を頂き、今後の研究を進めるうえで大変刺激となる貴重な経験となりました。また、他の研究者の方々の発表を拝見するなかで、専門分野を問わず最先端の研究成果に触れることができ、大きな学びとなりました。今回の学会参加にあたっては、生物学科にご寄付いただいた予算を宿泊費として活用させていただきました。皆様の多大なご支援により、このような貴重な経験の機会を得ることができました。心より感謝申し上げます。本学会で得た経験や刺激を糧として、今後の研究により一層励んでまいります。(山田)

2025年9月10日~12日に、神戸大学六甲第2キャンパスにて開催された日本遺伝学会第97回大会に参加しました。私は【リボソースレスキュー因子ArfBが大腸菌のストレス耐性に及ぼす影響】という演題で口頭発表を行いました。多くの教授からご意見、ご質問をいただき、今後の研究における課題について考える良い機会となりました。また、他大学の学生方の発表には大変刺激を受け、研究に対する熱意がより高まりました。懇親会では教授の方々と近い距離感でお話しさせていただき貴重な体験になりました。

今回の学会参加はご寄付いただいた予算を活用させていただきました。貴重な体験の場を与えていただき、誠にありがとうございました。本学会で得た学びを生かし、より一層研究に励みたいと思います。(小池)

#10 「日本動物学会第96回名古屋大会 参加記」(分子内分泌学研究室・福地響紀,竹内優羽, 篠原正允, 江越さくら)

2025年9月4日~6日に、ポートメッセなごやにて開催された日本動物学会第96回名古屋大会に参加しました。当研究室からは大学院生4名が出席し、それぞれ「ニワトリASIPの低分泌性に関与するN末端ドメインの機能解析」(福地),「長日条件下でラット正中隆起に形成される穴構造の生理的意義」(竹内),「羽伸長の制御機構における甲状腺ホルモンシグナルの役割」(篠原),「ラットにおけるニューロメジンU欠損がテストステロン産生に与える影響」(江越)というタイトルで発表しました。例年とは異なりポスター発表であったため、近い距離感で緊張することなく、沢山の方々とじっくりと議論し、ご意見を頂戴することができました。昼食はキッチンカーの出店もあり、皆で頂きました。懇親会で他大学の同じく研究を頑張っている仲間と知り合うことができたり、シンポジウムを拝聴して自身の研究に関連する様々な知見を得られたりして、研究に対するモチベーションが一層高まりました。台風によるお天気の心配がありましたが、学会後半は徐々に青空が広がり、港に近い広々とした会場のもとで大変充実した時間を過ごすことができたと思います。

参加費等は、生物学科にご寄付頂いた予算を活用させていただきました。ご支援いただいたおかげで、このような貴重な機会を得ることができました。心より感謝申し上げます。本学会を通して得た学びをもとに、今後も研究活動に励んでまいります。

#9 「第19回国際比較内分泌学会議(ICCE19)参加記」(分子内分泌学研究室・博士後期課程・福地響紀,竹内優羽)

2025年7月8日~12日に、仙台国際センターにて第19回国際比較内分泌学会議(19th International Congress of Comparative Endocrinology)が開催されました。本会議は4年に1度開催される比較内分泌学分野において最大の国際学術会議であり、今回は新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となって以降4年越しの開催となりました。私たちはそれぞれ、” DISTINCT SECRETION PROFILES OF ASIP AND AGRP: MOLECULAR INSIGHTS INTO ENDOCRINE AND PARACRINE SIGNALING”(福地),” PHOTOPERIOD-INDUCED MORPHOLOGICAL ALTERATIONS IN THE PARS TUBERALIS OF RAT, A NON-PHOTOPERIODIC ANIMAL”(竹内)という題目で、ポスター発表を行いました。専門領域を問わず多くの研究者の方々からご意見をいただき、今後の課題を考える良い機会となりました。また、シンポジウムや他の研究者の発表を拝聴し、自身の研究分野における最新の動向に触れ、新たな知見を得られたことはとても勉強になりました。国際学会は本大会が初めての参加となりましたが、大変刺激的で充実した時間を過ごすことができました。参加費等は、生物学科にご寄付頂いた予算を活用させていただきました。多額のご支援により、大変貴重な経験を得ることができました。心より感謝申し上げます。本学会で得た学びを活かして、今後も一層研究に邁進してまいりたいと思います。

#8 「中国四国地区生物系三学会合同大会(愛媛大会)参加記」(分子内分泌学研究室・篠原正充)

2025年5月に愛媛大学で開催された中国四国地区生物系三学会合同大会(愛媛大会)において、「ニワトリの雛における主翼羽および覆主翼羽の比較解析」というタイトルで口頭発表を行いました。自身にとっては初めての学会発表であり大変緊張しましたが、研究成果を発表することの難しさとやりがいを実感することができた貴重な機会となりました。発表後には、他大学の先生方から質問やご助言をいただき、今後の研究方針を考える上で多くの知見が得られました。また学会ならではの活発な議論と交流を通じて、研究者としての視野を広げることができたと感じています。今回の学会参加は、寄付金によるご支援のおかげで実現したものです。このような貴重な経験の場を与えていただきましたことに、心より感謝申し上げます。今後も今回の経験を糧に、より一層研究活動に励んでまいります。

#7 「第11回国際蛇紋岩生態学大会(ICSE2025)参加記」(植物進化生態学研究室・上山翔悟)

2025年6月12日から17日にかけて、京都の歴彩館にて開催された「第11回 国際蛇紋岩植生会議(International Conference on Serpentine Ecology)」に参加しました。本国際会議は、蛇紋岩研究に多大な貢献を残したRobert Brooks氏、Art Kruckeberg氏、Ornella Vergnano Gambi氏の功績を称えるシンポジウムとして1991年にカリフォルニアで初めて開催され、以降、蛇紋岩植生に関する国際的な研究交流の場として発展してきました。今回は日本で初めての開催となり、世界22か国から研究者が集まり、蛇紋岩に関する多様な研究成果が発表されました。私は、「Adaptation strategies of E. trifoliatobinatum growing on serpentine soil」というタイトルでポスター発表を行いました。会議中、多くの研究者の方々から、生態学的観点のみならず、土壌特性や植物生理学的観点からも貴重な助言をいただき、新たな視点と知見を得ることができました。また、学会プログラムの一環として実施された大江山へのフィールドツアーでは、実際に蛇紋岩地域の植物群落を観察する機会にも恵まれ、多様な蛇紋岩植物に触れる貴重な経験となりました。今回の学会参加にあたり、参加費等の一部には生物学科へのご寄付を活用させていただきました。多大なご支援を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。この貴重な経験を今後の研究活動に活かしてまいります。

#6 「種生物学会シンポジウム参加記」(植物進化生態学研究室・小西桃花)

2024年12月1日, 6日から8日まで、種生物学会シンポジウムが開催されました。1日はオンラインポスター発表で、6〜8日は岡山県総社市にて対面で行われました。この種生物学会は、合宿式を伝統としており、昼夜を問わず議論を重ねることのできるシンポジウムです。今年度は全国から148名の生態学、分類学、進化生態学に取り組む多くの学生や研究者らが集まりました。本研究室からは、私、小西桃花と寺本結香がそれぞれ「イカリソウ属の種多様性とニッチ分化」および「常緑針葉樹トドマツの当年生実生における高温ストレス耐性評価」について発表しました。ポスター会場では発表コアタイムだけでなく、ポスターを前にした交流会も開かれ、和気藹々とした雰囲気のなか質疑応答が行われました。発表ではたくさんの方に質問や意見をいただき大変に参考になりました。また、同じ学生の熱意ある発表を聞いたことで、自分の研究に対するモチベーションがさらに高まりました。基調講演では倉敷市自然史博物館の学芸員の方が岡山の植生について紹介いただき、まだまだ知らない多くの植物が身近な場所に生息していることを感じて感慨深かったです。参加費の一部は、生物学科にご寄付いただいた予算を活用させていただきました。このような機会をいただくことができ、こころより感謝いたします。

#5 「特別推進研究・国際構造生物学研究センター成果報告会の開催」(構造生命科学研究室・齊藤恭紀)

2024年8月7日~8日に牛窓研修センターカリヨンハウスにて、構造生命科学研究室 (主宰者: 菅倫寛教授)の8人のメンバーで特別推進研究・国際構造生物学研究センター成果報告会を行いました。構造生命科学研究室では、光合成における詳細な水分解反応機構・光エネルギー利用機構の研究及びミネラル輸送体の構造研究を推進しており、それぞれの学生・スタッフが主体的に独自のテーマに取り組んでいます。この度の成果報告会では、兵庫県にあるX線自由電子レーザー施設SACLAのX線自由電子レーザーや2024年に岡山大学国際構造生物学研究センターに導入された最先端のクライオ電子顕微鏡Krios G4を用いた光化学系膜タンパク質及び作物のミネラル輸送体の詳細な構造研究の成果が報告されました。成果報告は昼から夕方まで行われ、夕飯は共同作業で自炊しました。その後も夜遅くまで活発な議論が続きました。学生は普段の研究室から離れた場所で、落ち着いて研究の話に没頭できて大変良かったと言っていました。次の日には牛窓の海で光合成藻類のサンプリングを行いました。残りの寄付金は学生の研究テーマに必要な試薬類に使わせていただきました。寄付金によって、学生の教育と研究に資する良い会が開催でき、研究活動を推進できました。大変有難く思っており、この場を借りて感謝申し上げます。寄付していただいた御恩は、高度人材の輩出・研究活動による知の創造によって、社会に還元していく所存です。