修士論文提出しました!

2020年12月11日,ようやく岡大芳我ゼミ第1号(~3号??)修士学生が3名,修士論文を提出しました。

締め切りとなる今日まで,少しでも論文の質を高めようとブラッシュアップしてくれた3名の学生さんたちに,大きな拍手を送りたいと思います。

論文タイトルは,以下の3つです。

「低出生体重が3歳時のう蝕発生に与える影響の検討」

「地域における健康ポイント事業が肥満者の体重の変化に与える影響の検討」

「40・50歳代における社会的つながりが特定健診受診に与えるリスクの検討」

また,この3名は学部学生の頃からずっと芳我ゼミにて研究に取り組んできてくれた学生さんたちで,3年にわたるお付き合いがこれで一区切りつくと思うと感慨深いものがありました。そのうちのお一人は,論文作成と並行し,保健師業務も育児にも取り組んできました。女子学生が多い看護学の中で,研究と子育てを両立するのは大きな困難を伴いますが,もち前の明るさと諦めない根気強さで今日の日を迎えられたことを,指導教員としてもとても嬉しく思います。

よく頑張ったね!

いつ収束するともしれないCOVID-19の影響を受け,萎縮しがちな昨今ですが,新しい研究テーマ(そして新しい命)に触れられたことは,未来へとつながる希望となり,私たちに前に進む力を与えてくれます。

さて,長らく,お世話になったこの大学とも,12月いっぱいでお別れし,芳我研究室は新天地に異動します。新しい仲間と迎えて,これからも力強く,前進していきたいと思います。

我が研究室ホームページを覗いてくださった皆様,ありがとうございました。今後の皆さまのご健康とご活躍をお祈り申し上げます。

統合実習(ゼミ)で笠岡市に行ってきました!

2020年10月19日,21日,23日の3日間,学部ゼミ生6名と大学院生2名で笠岡市に行き,サロン活動(通いの場)に参加する高齢者の健康状況について調査をしてきました。COVID-19の影響を受けて,病棟やフィールドでの実習が困難な中,少しでも制限が緩くなったのを見計らい,笠岡市のご協力の下,調査という形でフィールドに参加することができました(マスク・フェイスシールドをつけて,万全の体調で!)。

高齢者の方々は,とてもお元気で,感染予防に気を使いながら,それでも健康を維持するために楽しく百歳体操に参加していらっしゃいました。

データを集めるということ,集めたデータをID化して入力すること,そしてそれを分析すること,すべて看護専門職として大事な実践力です。学生さんたちは,最初こそ戸惑いを隠せなかったようですが,いち早く要領を得て,テキパキと入力していました。頼もしかったです!

データに振り回されることなく,「何のために,今,このことを分析するのか」を考えようと課題を出しましたが,データセットを完成させると,翌日には「70歳代の人のBMI(体格指標)と握力の関係」を相関図にしたり,「うつや不安障害の可能性が高い参加者は1割程度だった」などの発見をしたりしてくれました。さすが,岡大生!

保健師さんの執務室での業務の様子や,地域の住民の方々のパワフルさを知ることができ,また,各公民館での館長さんとの交流やボランティア活動をされている住民の方々とも交流することができました。

最終日には岡山を代表する!?有名人を輩出した北木島にもフェリーに乗って行きました。

岡大病院に就職する学生が多い中,地域でのフィールドワークは,正直,楽しんでもらえるか不安でしたが,みんな,誠実に高齢者の方々をはじめ,出会った人々と接し,ノルマを着実に果たしてくれました。なかなか経験できないことを経験したからこそ,身についた力が必ずあると信じています。文句ひとつ言わず,ついてきてくれてありがとう!!

みんなのこれからの人生に大きな幸あれ!!

岡山市新任期研修が開催されました

2020年9月14日、岡山市保健所健康づくり課主催の新任期研修が開催され、講師として参加させていただきました。

岡山市に就職した2年目、3年目の保健師全18名が参加され、熱心に受講くださいました。

「地域診断からはじめるPDCAサイクル」をテーマに地区活動の基本を学ぶ研修会で11月30日と2日間にわたり開催されます。新任期であっても、すでに地区の担当として多忙の毎日を送る中、研修会に参加することは負担にも感じられるものですが、みなさん熱心にメモを取りながらお話を聞いてくださる姿が印象的でした。

6つのセンター、保健所内の1部署から代表して1名に、ご自身の担当する地区および業務について10分程度で説明をしていただきました。皆さん準備万端で、どなたも素晴らしくよくまとまっており、分かりやすい説明でした。また、より健康的に生活していらっしゃる岡山市民の力強さを感じさせていただきました。

講義では、地区担当保健師としてリーダーシップを発揮していくことの大切さについてお話させていただきました。ともすれば、弱い立場の人たちの権利よりも組織の利益を優先させがちな昨今ですが、権威にひれ伏すことなく融資先の利益を第一に考える

某ドラマのバンカーのように住民の利益、健康を第一に考え、代弁していくことのできる保健師に、ここに集ったお一人お一人がなっていただけることを祈りつつ。

実践しながら内省する専門職として、私自身これからも精進していきたいと思います。

2020年度 芳我ゼミ 大学院生入学

2020年4月2日(火)新しいメンバーを迎え、新学期がスタートしました。今年は、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で、入学式は中止となり、世間は不穏な空気に包まれていますが、不安を乗り越えて、新しい第一歩を歩もうとする仲間が増えたことは、ゼミにとってうれしい刺激です。

公衆衛生看護学を担う者として、ピンチはチャンスに、この経験を糧に変えられるよう、着々と一緒に学んでいきましょう!

2019年度 芳我ゼミ卒業研究 発表会

2019年12月16日(月)卒業研究の発表を修了しました。今年度の学生さんの研究テーマは以下の7題でした。

- 自閉症スペクトラム障害児への早期療育に関する文献検討

- 幼児期の発達障害児をもつ保護者支援に関する文献検討

- 子ども食堂のボランティアからみた子ども食堂に参加する親子のニーズの解明

:ボランティアと親子の関わりに着目して - 高齢者の終活行動に関する促進要因及び阻害要因の探索的解明

- 高齢者を対象としたふれあい・いきいきサロン参加効果の探索的検討

- 地震による被災経験を持たない地域住民の地震に対する意識と備蓄状況の関係性の検討

- 岡山市A地区における独居高齢者の地震災害・防災に対する意識の特徴

ゼミ学生数7名という大所帯の中で、一人一人の学生さんと向き合うことはなかなか困難でしたが、学生さんたちの自律した学習態度、そしてTAとして助けてくれた院生さんのおかげで、最後までたどり着くことができました。

学生さん自ら「来週もお願いします!」と、ゼミはほぼ毎週の開催となりました。厳しい?!指導についてきてくれてありがとう。個性豊かな、でも、心の優しい学生さんばかりで、教員も院生も、ゼミを楽しむことができました。将来、保健師として活躍してくれること、そして、いつか研究したいと大学に戻って来てくれることを、期待しています。

ゼミ生でバーベキュー(BBQ)しました!

2019年5月5日、旭川河川敷にて、学部と大学院のゼミ生とでBBQをしてきました。

今年の大型連休は後半でお天気に恵まれ、暑いくらいの気温でしたが、日陰で快適に楽しめました。

大学時代の友達は、将来にわたり掛け値なしの関係となり得る貴重な存在です。

ゼミでの切磋琢磨も大事ですが、ゼミの緊張した雰囲気とは違う、楽しいひと時を過ごすことが、かけがえのない仲間づくりの一助となってくれることを祈りつつ。

これから一年、頑張りましょう!

平成31年度保健師課程4年次生 健康講座を実施しました!

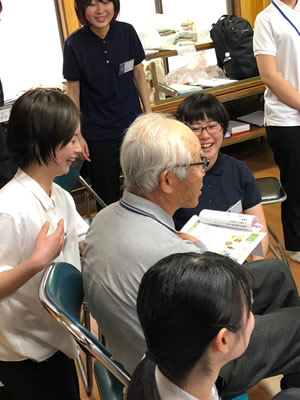

平成31年4月24日、岡山大学鹿田キャンパス近くの五軒家公園集会所にて健康講座「安心して暮らすためにできること」を開催しました。3年次の授業で東古松南町地域に関する情報を集めたり、住民の方にお話を伺ったりすることを通して、3つのテーマを立て、健康講座の準備を進めてきました。テーマは、①人と人との交流を通して脳を活性化するために「今日からできる!認知症予防」、②災害に備えて備蓄品を準備することができるように「備蓄のすゝめ」、③生活習慣病予防と健康寿命延伸のために「少しの工夫で!メタボ予防!+健康長寿!」でした。それぞれのテーマに沿って、各グループが30分ずつお時間をいただき、合計90分の講座となりました。

健康講座当日は小雨の降る中でしたが、10名の方が講座においでくださいました。おいでくださったみなさんは東古松南町の高齢者サロン「雀の会」のメンバーの方で、学生をあたたかく迎えてくださいました。

健康講座の内容を少しご紹介させていただきます。「今日からできる!認知症予防」では、脳トレとして「3と5の倍数で手拍子をする」ことを住民のみなさんと一緒に実践しました。やってみると意外と難しい!できた人、できなかった人もみなさん笑顔です。学生から「できなくても、大丈夫ですよ。みなさんで楽しく取り組むことが認知症予防につながります!」とお話させていただきました。

学生にとって実際に住民のみなさんを前にお話させていただくのは初めての機会でした。最初は不安と緊張で表情の硬かった学生も、住民のみなさんとお話する中で笑顔が見られるようになりました。

健康講座終了後には学生から「住民のみなさんが健康講座を真剣に聞いてくださったことが嬉しかった。」「達成感や言葉にならない喜びを感じた。」「地域の方と一緒に健康になっていけるように活動していくことが大切だと学べた。」といった声が聞かれました。健康講座を通じて住民のみなさんに沢山のことを教えていただいたことに心より感謝申し上げます。

JASSOによる助成金事業「多分野医療系学生の共通経験を通した医療連携グローバル人材育成プログラム」を実施しました。

2019年2月13日から22日にかけて、ベトナム・ミャンマーの2か国に学生が研修で渡航しました。これは、岡山大学において将来医療従事者となる医学部・歯学部・薬学部に所属する医療系学生が、当該経験を通して、多様な健康レベルの問題と対策について学び、日本におけるヘルスケアシステムの今後について考察できるようになるための事業です。

医学部からは医学科学生2名、保健学科学生4名が参加し、合計10名の学生が渡航しました。学生たちは、新興国・開発途上国における日本の役割、また、同じ健康課題(例えば糖尿病)であっても対策が異なることから、日本における公衆衛生の果たす役割などについて学ぶことができたようです。東南アジアですので、途中、胃腸炎を起こしてしまう場面もありましたが、それも一つの経験として、乗り越えることで一回り大きくなったようです。

この企画は、次年度も続きます。あなたのチャレンジをお待ちしています!

ミャンマーにて、学生による各国の健康施策紹介

地元の人たちが様々な食材を購入するローカルマーケット視察

地元の人たちの信仰の場であるバゴダ見学

平成30年度卒業研究発表会が終わりました。

平成30年12月26日(水)コミュニティヘルス看護学領域の卒業研究発表会が無事に終了しました。

5人のゼミ生のテーマは

- 発達障害をもつ当事者から見たニーズに関する文献検討

- 男性高齢者の社会参加要因に関する文献検討

- 思春期の母性育成に関わる教育の在り方に関する文献検討

- 終末期の意思決定の効果的な支援に関する文献検討

- 子どもの月齢・年齢に応じた母親の育児支援ニーズに関する文献検討

自分の知りたいことに着目しながら、それをどう研究テーマへとブラッシュアップするのか。

全員が、長い時間をかけて模索してきました。その時間が思ったよりもかかってしまったため、全員の研究方法が「文献検討」で終わってしまったことは否めませんが、このうちの2人は大学院への進学を予定しているため、きっと、研究を発展させてくれるのではないかと期待しています。

学生さんの希望でゼミを開催しましたが、ほぼ、毎週のように集まり、知恵を寄せ集めた経験は、目標を達成する力と、そして、かけがえのない仲間を与えてくれたことでしょう。

ゼミ生全員が、この学習経験を糧にして、羽ばたいていってくれることを心から祈っています!

H30年度保健師課程3年次生 健康教育を実施しました。

平成30年4月25日、岡山大学鹿田キャンパスそばの東古松南地区集会所にて健康講座「健康で長生きするために」を開催いたしました。昨年度、岡山市委託事業「大学生まちづくりチャレンジ」において実施した住民調査結果をもとに、地区住民の皆さんが気になることをテーマとし、3つのグループで合計1時間半程度の講座を開催しました。そのテーマとは、①一人暮らしになっても健康な食生活を送るために「目指せ!おかず選びの達人」、②認知症を予防したいという要望に応えるために「脳トレでぼっけぇええ脳」、③災害時助け合える地域づくりのために「地域のつながりを深めて災害に備えよう」でした。

参加者は15名程度でしたが、もともと高齢者サロン「雀の会」で集う繋がりの強い皆さんでしたので、

また、参加者の方々は、脳トレとして実施した体操でも楽しまれているご様子で、ご自分の体験談や質問など、積極的に発言されて、学生の緊張もどこかに吹き飛んだようです。

今日の教室の終わりには、参加者の皆さんから笑顔と謝辞をいただきました。住民の皆さんの健康づくり、地域との絆づくりに役立つことを祈る学生の努力が、住民に届いたように思えた一日でした。

「大学生まちづくりチャレンジ事業」終了報告:活動報告会開催

平成30年2月15日(木)の午後1時30分より、ほっとプラザ大供(岡山県岡山市北区大供2丁目3-16)にて活動報告会が開催されました。

写真は、発表の様子です。

夏休みからのスタートとなったために、実習の合間に実施した自分たちの活動が、当初の目標「まちづくり塾」の開催に至らなかったことを自覚していたため、ちょっとした不全感と、それでもやり遂げたという充実感の間で揺れ動く学生の気持ちが伝わってきました。ですが、思いもかけず、特別賞を受賞することができました。学生たちは、自分たちの実施してきたことが報われた思いだったようです。

写真は、リーダーを果たした川田さんの賞状授受の様子です(大森市長の代理の佐々木副市長よりいただきました)。

次年度以降、健康教育等の授業に取り入れることで、実際に当該地域の高齢者の健康増進・健康寿命の延伸を目指します。実習に試験に、最後まで苦しい状況が続きましたが、最後までやり遂げた7名の学生たちが、確実に力をつけたことを感じながら、4月からの授業へと繋げていきたいと思います。

「大学生まちづくりチャレンジ事業」経過報告:世帯調査結果報告会開催

平成30年1月13日(土)の午後、東古松南町内会で実施させていただいた健康意識に関する世帯調査の集計結果を、南町集会所にて報告してきました。

町内会長さんはじめ、いつもサロン「雀の会」参加者の皆さん、また今回、活動を応援してくださった社会福祉協議会の方、この活動に注目してくださった山陽新聞社記者の方にも参加していただきました。

<発表の様子>

この調査は、およそ250世帯ある東古松南町内会の住民の方を対象として、世帯構成や世帯の中で最高齢の方の基本属性、健康状況、健康への意識などを自記式質問紙にて調べたもので、およそ90名の方から返答をいただきました。

そこから、こちらの町内会には独居の方がおよそ10%程度しかおらず、特に男性高齢者で一人暮らしをしている方は殆どいらっしゃらないことが分かりました。これは、女性にくらべて、男性は一人暮らしになると、他の家族と同居するか、もしくは施設に入所している可能性を示唆します。

また、高齢者の多くが、足・腰の痛みを感じていましたが、その半数は運動を継続しており、痛みに負けない身体づくり、筋力づくりが必要なことを学生は感じていました。さらに、多くの方が災害時の避難場所や対応について不安を抱えていることも分かりました。

参加者の皆さんは、とても興味をもって聞いてくださいました。

ちなみに、終了後はお弁当を食べながら、ざっくばらんに意見交換をさせていただきました。毎月1度、土曜日に学生がこのサロンに参加して関係を築いてきましたので、皆さんとの距離もずっと縮まった会となりました。

この地区は、大学から歩いておよそ15分程度のところにあります。今後、大学の授業とタイアップして、この地区の健康増進をお手伝いしていきたいと考えています。

平成29年度卒業研究のゼミが終わりました

平成29年12月21日、岡山大学医学部保健学科看護学専攻 コミュニティヘルス看護学領域卒業研究発表会にて、芳我ゼミ生5名の発表が無事に終了しました。

今年度の研究テーマは、以下のものでした。

1.出生体重を低下させる母体要因に関する文献検討

2.世界における母子健康手帳の導入・普及の経緯とその効果に関する文献検討

―日本, インドネシア共和国, ベトナム社会主義共和国の取組みより―

3.東日本大地震発生時における心理的な支援の実態把握に関する文献検討

4.中山間地域に在住する高齢者の社会的孤立に関する実態調査

5.国民健康保険加入者における特定健診受診後の精密検査未受診理由と特性についての分析

5名は皆、日々忙しい学生生活の中、実習・授業・試験等の合間を縫って指導を受け、お互い支えあい励ましあって研究を完成させました。この晴れやかな笑顔に幸あれと願います。

岡山市「大学生まちづくりチャレンジ事業」がはじまります!

岡山市政策企画課により、平成29年度から「大学生まちづくりチャレンジ事業 」がはじまりました。これは、大学生が企業や地域、 NPO等と協働して地域で取り組む事業 に対して、岡山市が補助金を交付するものです。

当大学医学部保健学科看護学専攻保健師課程の3年次学生7名が、この事業に参加することになりました。事業タイトルは「いきいき暮らせるまちづくり塾」で、独居の男性高齢者の閉じこもり予防、健康増進を狙います。

この企画を考案した背景には、高齢男性がサロン等地域の集団の場へ参加することがまれで、参加した場合でも主体的な活動の様子が見られないといった課題がありました。これまでの受け身の事業から、能動的な活動の場へと発展させるためには、まずは問題の共有を契機とし、問題解決方法をともに考える場が必要と考えます。

学生と社協が共同で事業計画を立案して教材を開発し、その教材を使って地域の課題を解決したい高齢者と一緒にまちづくり塾の計画を立案し、まちづくり塾を開講・実施します。

この塾によって、独居男性高齢者の健康増進を地域で考えるきっかけを作ることがねらいです。

岡山市は、県内の7大学12事業を採択してくださいました。その採択された学生リーダー、指導教員たちが平成29 年7月15日(土)10時00分より、西川アゴラに集まり、キックオフミーティングを開催しました。

激励の言葉をかけに、駆けつけてくださった大森市長とみんなで記念撮影です。

参加大学は、岡山大学以外に、清心女子、中国学園、山陽学園、環太平洋、就実、岡山商科大学で、表町商店街の活性化のためのイベントづくりや岡山イメージアップのための旭川に浮かべた巨大モモのフォトコンテストなど、多様な学部で学ぶ学生による多様なアイデアが発表されました。

私たち保健師課程の学生たちは健康なまちづくり。

「まちづくりは健康づくり」

この考え方に大森市長はじめ、多くの市職員の方々に賛同をいただきました。

大学では、パンパンにつまった講義に実習にと、これから多忙な時間を過ごさなければならない学生たちですが、第1学期に行った地区診断での経験を発展させ、行動計画を策定する貴重な機会と意欲をもって取り組んでくれています。

この経験が、保健師とは何かを学ぶ彼・彼女たちの理解を深めてくれること、そして何より自分たちが住んでいるまちの人々との交流を通して、人の生きる力を感じてくれることを期待しています。

また、随時報告しますので、お楽しみに!

公衆衛生看護学 技術Ⅲ(集中授業)終わりました。

平成29年度4月に集中授業として、家庭訪問(新生児訪問)・保健指導(特定保健指導)・健康教育(介護予防)の計画・実施を行いました。

<家庭訪問演習の様子>

赤ちゃん人形を1ヶ月児に見立て、家庭訪問演習で身体計測を行いました。子どもにも養育者にも配慮しながら、正しく、速やかに計測することの難しさを感じていたようですが、デモンストレーションを実施した学生はよく練習をしていて、とても上手に行うことができました。

<健康教育>

玉野市の愛育委員会 会長の協力を得て、玉野市総合体育館において介護予防(転倒・骨折予防)のための健康教育を行いました。

学生は、事前の情報は得ていたものの、まだ見ぬ高齢者の方々を想像して健康教育を計画することに困難を感じていたようです。しかし当日は、あいにくの雨にもかかわらず想像していた以上の参加者に恵まれ、真剣に学生の講話を聞いて下さる様子や、楽しそうに一緒に身体を動かす姿に、学生も手応えを感じることができました。やはり、実際に対象者を前にして行うデモンストレーションは、学生にとって何より大きな経験になるようです。

ちなみに、この様子は山陽新聞の取材を受け、玉野市版に掲載していただきました。

事例検討による市町村保健師のための発達障害児支援スキルアップ研修を開催しました。

平成29年1月30日、岡山大学鹿田キャンパス構内にある地域医療人育成センターおかやま(MUSCUT CUBE)で「事例検討による市町村保健師のための発達障害児支援スキルアップ研修」を開催いたしました。県内市町村に勤務する保健師を対象とし、平成28年12月8日と合わせて全2回の研修会でした。なお、本研修会は、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(挑戦的萌芽研究;課題番号15K15913)により開催したものです。

両日ともに、共同研究者である川崎医療福祉大学 准教授 諏訪 利明先生に1歳6ヶ月児健診の「意義」と「困難事例の理解と支援にむけて」について基礎講義を担当いただきました。その後、同じく共同研究者である岡山大学 谷垣 靜子教授にもファシリテーター役割を担当いただき、グループワークを行い、その結果を参加者の保健師さんたちに発表いただきました。

グループワークでは、第1回、第2回ともに参加者全員が意欲的に取り組み、現在の支援困難な事例についてその対応策のみならず、どのように理解し支援へと繋げていけるか積極的に意見が出され、意義深い時間となりました。しかし、当初の設定時間では議論を深めるには短かったようで、事後アンケートでは時間不足をご指摘いただきましたが、それほど内容が充実していたようにも思います。

発達障害が気になる子どもの支援のために、地域の中で保健師が支援できること、関われること等、再考していただける一機会となっていれば幸いです。

平成28年度卒業研究のゼミが終わりました。

今年度の学部ゼミ生5名の卒業研究が終わりました。

研究テーマは、

- 発達障害をもつ児童生徒の二次障害の発生への対処とそれを予防するための対策に関する検討

- 発達障害児をもつ親の障害受容を支える援助に関する文献検討

- 発達障害児のきょうだいが学童期に対面する困難とそれを乗り越えるために必要な支援に関する文献検討

- 1歳半の児をもつ養育者の育児不安の程度に関する因子の検討:地域子育て支援センター利用の有無に着目して

- 働く父親の勤務状況と育児参加状況に関する実態調査

半年以上をかけ、ときには試行錯誤もありましたが、各自納得いくまで何度も吟味して頑張った成果です。この経験がこれからの糧となりますよう5名のゼミ生にエールを送ります。

山梨県学校保健総合支援事業の一環で講演を行いました。

平成28年11月14日に、山梨県身延町立身延中学校1~3年生、身延町立西島小学校6年生および西島小学校学校保健委員会(PTA)を対象に、それぞれ講演を行いました。

中学生へは「今、気をつけるべき生活習慣とは?(今からはじめる健康づくり~健康は、わたしらしく生きるための礎~)」、小学生へは「病気にならない身体をつくるには」について講話しました。短時間ながらも、個々に考える演習「見直してみよう、自分の生活習慣」を実施し、気づきや積極的な発言も多く見られ、小児期からの生活習慣の大切さについて継続して伝えていくことの必要性を再確認しました。

終了時には、子どもたちへ受講証を手渡しました。子どもたちは、こちらの想像以上に喜んでくれました。きっとこれを見るたび、演習で約束した生活習慣の改善点を思い出してくれることでしょう。

また、学校保健委員会(PTA)へは「今から始める生活習慣予防~なぜ“今”なのか(子どもにおくろう、健康というプレゼントを)」と題して講義を行いました。子どもと保護者両方へアプローチできた一日となりました。

プライマリケア学会2016へ行って来ました。(平成28年9月19日~20日)

上記日程で、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスのPhoenix Airport Marriottで開催された 「2nd Annual Congress and Medicare Expo on Primary Care」に出席してきました。

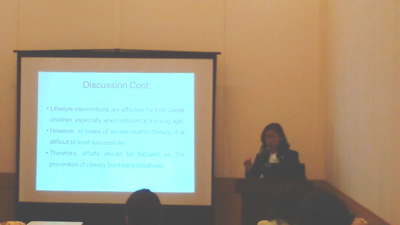

19日のPrimary Home Care Sessionでは「Child care providers' perceptions of children's lifestyles and risk factors for obesity : A focus group study」というテーマで発表を行い、参加者らと活発な意見交換ができ、発表後は和やかな交流の時間を持つことができました。

また、翌20日はLifestyle Disorders, Primary Care: Healthcare technology and Primary Healthcare in USA Sessionで、座長を務めました。

学会の最後には、思いがけず今回の発表に対してSpecial Recognition(特別表彰)をいただき、思い出深い参加となりました。

学会へ行ってきました。(平成28年7月1日~3日)

上記日程で、韓国釜山市のBusan Bexco で開催された 「The 3rd Korea-Japan Joint Conference on Community Health Nursing」 に出席してきました。

Concurrent Sessionでは「Longitudinal analysis of the effects of environmental factors on changes in body mass index during infancy」というテーマで発表を行い、参加者らと活発な意見交換ができました。

また、ミヤンマーからの国費留学生で、現在大学院博士後期課程で学んでいるSU SU MAWさんを帯同しました。彼女もConcurrent Sessionで「Exploring patterns of the body mass index trajectory in Japanese children」というテーマで発表を行い、本学会で新しい経験や学びがありました。

第62回山梨県学校保健大会で記念講演を行いました。

平成28年2月4日、第62回山梨県学校保健大会が、山梨県立文学館講堂で開催され『成長曲線の捉え方について』と題して講演をしました。養護教諭、保健主事などの職種の方々約300名がご参加くださいました。

成長を標準値を基準線とした経時的な曲線で捉えることの大切さをお伝えしました。

また、学校で調査した子どもたちの日常生活の様子をデータとして、成長にどの時点で関連があるのかを検討することの大切さを共有し、これから、一緒に調査結果を解析していく予定です。

卒業研究のゼミが終わりました。

平成27年12月7日、学部ゼミ生5名の卒業研究が無事に終わりました。

研究テーマは、

- 学童期の発達障害児を持つ親の生活支援のニーズと支援方法の検討

- 低出生体重児のリスクとなる母体要因に着目した予防法の検討-文献レビューによる検討-

- 中山間地域で暮らす高齢者の主観的健康観とコミュニティ意識の関連の検討

- 父親の育児参加を促進する要因の文献レビューによる検討

- 1歳半の児を持つ母親のメディア使用状況と養育者としての発達状況の関連の検討

でした。

データ収集は、それぞれに行いましたが、統合実習で中山間地域での宿泊研修から得られたデータでまとめた研究は、5人の力を結集した成果物となりました。

個性あふれる面々のそれぞれの研究指導が終わり、ひとつ肩の荷が下りました。

統合実習で美咲町へ行って来ました!

平成27年8月24日から27日まで、岡山県久米郡美咲町大垪和(おおはが)地区へ行き、5名の学部ゼミ生と高齢者の生活と健康の状況を調査してきました。

現地は日本の棚田100選にも選ばれた、美しい農村地帯です。

地区の皆さんと、町の保健師さんたちのお陰で、温かく迎えていただき、約60名の方たちが調査に協力していただきました。

中には、ご自身で捕獲・処理された猪の肉を分けてくださる方もいて、最後の夜に、BBQで美味しくいただきました(本当に美味しかったです!)。

まとめた成果は、同年12月10日(木)に同じ地区のふれあいプラザにて報告する予定です。

一回り大きくなり、たくましくなった学生たちの発表、楽しみにしていてくださいね!