コースの概要

持続可能な社会に貢献する技術者・研究者を育てる

環境マネジメントコース長

前田 守弘 教授

われわれは,日々の生活において,食べ物を食べ,エネルギーを消費し,ごみや二酸化炭素を排出します.この継続的な営みを支えているのは自然が本来持っている生態系サービスに他なりません.一方,気候変動,生物多様性の減少,プラスチックごみ問題など最近の環境問題は因果関係が見えにくく,国境や世代を越えて問題が顕在化します.人間活動と環境の複雑な関わりを丁寧に解き明かさなければ,人類の持続的発展はあり得ません.

われわれは,日々の生活において,食べ物を食べ,エネルギーを消費し,ごみや二酸化炭素を排出します.この継続的な営みを支えているのは自然が本来持っている生態系サービスに他なりません.一方,気候変動,生物多様性の減少,プラスチックごみ問題など最近の環境問題は因果関係が見えにくく,国境や世代を越えて問題が顕在化します.人間活動と環境の複雑な関わりを丁寧に解き明かさなければ,人類の持続的発展はあり得ません.

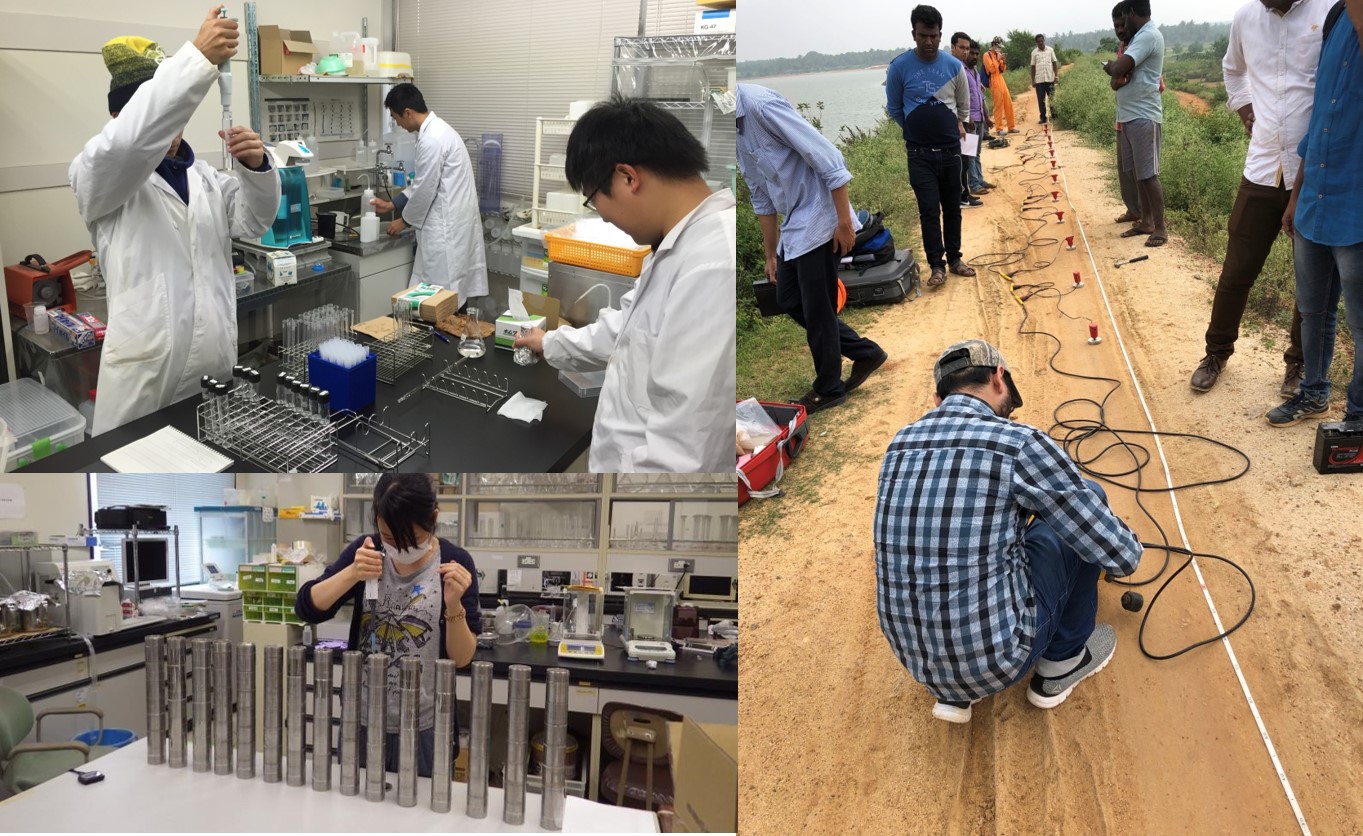

私たちのコースでは,自然科学及び生態学的な視点から,人間活動と環境が調和した都市・地域空間のあり方や水・地域資源の持続的な管理について体系的に学べます.生態系サービスの機能と役割,人間活動と環境問題の複雑な関係を講義や実験を通じて実践的に学ぶことにより,様々な問題を解決するアプローチやスキルを身につけることができます.

私たちのコースでは,自然科学及び生態学的な視点から,人間活動と環境が調和した都市・地域空間のあり方や水・地域資源の持続的な管理について体系的に学べます.生態系サービスの機能と役割,人間活動と環境問題の複雑な関係を講義や実験を通じて実践的に学ぶことにより,様々な問題を解決するアプローチやスキルを身につけることができます.

本コースは4領域(生態系保全,流域環境,生活環境,環境情報)から成り,工学,農学,理学といった従来の学問領域を超えた多角的視点を持った人材を育成します.現在そして将来の環境問題を解決するには,幅広い知識と柔軟な考え方が必要です.また,短期留学プログラムや卒業研究の一環として,海外で調査研究をする学生が多く,現地の環境問題を肌で感じ,自らの力で解決策を考える経験もできます.我々と一緒に,環境科学的側面からSDGsの達成に貢献しましょう.

カリキュラム

1年次 基礎学力を高める

1年次には、教養教育科目やプログラミング、工学基礎実験実習などの専門基礎科目を履修することで、幅広い教養及び工学系人材として不可欠な基礎力を身に付けます。また、測量学及び実習や構造力学などの系共通専門科目により環境・社会基盤系の基礎力を養います。

| 微分積分 | 化学基礎 | 測量学Ⅱ及び実習 |

| 線形代数 | 生物学基礎 | 環境物理化学 |

| 工学基礎実験実習 | プログラミング | 環境化学 |

| 工学安全教育 | 微分方程式 | 構造力学Ⅰ及び演習 |

| 物理学基礎(力学) | 数理・データサイエンス(発展) | 構造力学Ⅱ |

| 物理学基礎(電磁気学) | 測量学Ⅰ及び実習 |

2年次 コース専門科目スタート

2年次には、系共通の専門科目に加え、土壌物理学や植生管理学、流域水文学、農村計画学などのコース独自の専門科目により水・土・生物・資源循環に関わる知識や技術を修得し、環境マネジメント工学としての素養を身につけます。また、実践型水辺環境学及び演習を履修することで、希望により短期海外留学プログラムへ参加することができます。

| 土質力学Ⅰ及び演習 | 生産基盤管理学 | 実践型水辺環境学及び演習Ⅰ |

| 土質力学Ⅱ | 流域水文学 | 実践型水辺環境学及び演習Ⅱ |

| 水理学及び演習 | 農村計画学 | |

| 土壌科学概論 | 環境と生物 | |

| 植生管理学 | 土壌の物質移動学 | |

| 土壌物理学 | 環境気象学 |

3年次 実験、実習を通じて専門性を深める

3年次には、専門科目を体系的に履修するとともに、環境生物学実験、土壌環境実験、水利実験、環境材料学実験などの実験やインターンシップなどの実習を通じて実践的に学ぶことで専門性を深めます。

| キャリア形成論 | 環境施設設計学 | 土壌圏管理学 |

| 技術表現法 | 農村整備学 | 環境施設材料学 |

| 環境マネジメントコース演習 | 環境生物学実験 | 環境施設管理学 |

| 分野演習 | 土壌環境実験 | 公共財管理論 |

| 水生動物学 | 水利実験 | 環境影響評価学 |

| 水資源利用学 | 環境材料学実験 | 廃棄物マネジメント |

| 水文環境管理学 | 水利設計学 |

4年次 特別研究(卒業論文)で総仕上げ

4年次には、研究室のゼミや「特別研究」により、課題発見とその解決にむけた研究に取り組み、「卒業論文」を作成します。卒業論文の作成には専門科目で身につけた知識のすべての要素が含まれており、社会人として必要となる「自分で考え、計画、行動する力」を養います。

環境マネジメントコースが育成する技術者像

環境マネジメントコースでは,「これからの社会基盤や都市整備にあたっては常に環境との整合・共生が重要であるとの発想をもち,環境に理解のある技術者,もしくは農業農村分野・環境分野の素養のある環境技術者」の育成を目指します.

ディプロマポリシー

工学部工学科環境・社会基盤系環境マネジメントコースは,安心して生活を営むことができる安全で持続可能な社会の構築を使命とする。これからの社会基盤や都市整備にあたっては常に環境との整合・共生が重要であるとの発想のもとに,農業農村工学と環境工学とを融合させた教育を行い,環境に理解のある技術者・研究者,もしくは農業農村分野・環境分野の素養のある環境技術者・研究者の養成を行う。 環境マネジメントコースディプロマ・ポリシーはこの理念に基づき,所定の期間在学し,所定の単位を修得した学生に対し,以下の能力を身に付けたものと認定し,学士(工学)の学位を授与する。

多面的に考える素養と能力【教養1】

持続可能な開発目標(SDGs)に掲げられている多様性と包摂性のある社会の実現のため,技術者・研究者として,今日的課題についての知識,多面的に物事を考える素養と能力を身に付けている。

技術者・研究者倫理【教養2】

技術が社会や自然に及ぼす影響や効果,技術者・研究者が社会に対して負っている責任などを理解し,技術者・研究者としての倫理能力を身に付けている。

工学系人材としての基礎知識の活用能力【専門性1】

数学,自然科学,工学,及び情報・数理データサイエンスに関する基礎知識の活用能力を身に付けている。

技術的専門知識と社会課題の発見・解決能力【専門性2】

地域環境管理のための土壌・植生系,水利系,施設系,計画系,環境衛生系の専門知識と技術を身につけ,専門分野の技術を基に,社会課題を発見・把握し的確に理解した上で,課題解決のためのプロセスをデザインする能力を身に付けている。

社会課題解決のための情報収集・分析・発信能力【情報力】

先端的な工学の発展を担うため,社会の要求に関し,情報の収集と分析によって課題を整理し,的確に理解する能力,成果を効果的に発信する能力を身に付けている。

コミュニケーション能力【行動力1】

様々な専門分野との学際的・国際的な協力を行うための,論理的な記述力,口頭発表力,討議力等のコミュニケーションスキルを身に付けている。

仕事の立案遂行及び総括能力【行動力2】

創造的・計画的に仕事を進め,リーダーシップを発揮し,成果としてまとめる能力を身に付けている。

生涯に亘る学習能力【自己実現力】

自主的,継続的に学習を続け,持続可能な社会の実現への取り組みを通して自己成長する能力を身に付けている。

学習・教育到達目標

- (A-1) 文化、社会とそれらに関わる秩序、および地球上の人々と自然との相互依存関係について理解し、説明できること。

- (A-2) 地域あるいは地球レベルの種々の環境問題について、自然科学的側面から理解し、説明できること。

- (B-1) 科学技術が自然や地域社会に及ぼす影響について理解し、説明できること。

- (B-2) 技術者の社会に対する責任について理解し、説明できること。

- (B-3) 環境に配慮した種々の取組や最先端の技術動向についての知識を披露できること。

- (C-1) 専門の基礎となる数学、自然科学の知識を理解し、環境マネジメントの学習に応用できること。

- (C-2) 電子メールの利用、ワープロによる文書作成、表計算ソフトの利用、ホームページの作成などができること。

- (C-3) 地域環境に関する様々なデータを取得・利用して数値解析を行う手法を理解し、説明できること。

- (E1)[土壌・生態系]土壌や動植物の諸機能を活用した自然環境の修復・保全管理、および食糧生産基盤の維持・管理を行うための知識と技術を習得する。

- (E1-1) 農業生産の培地である土壌の役割と機能、土壌構成成分、各種土壌の特徴、農地の役割と必要条件について理解し、説明できること。

- (E1-2) 農地の土壌を把握する上で重要な粒度組成、土壌の保水性、透水性、土壌pFと力学性、土壌水分特性曲線について理解し、説明できること。

- (E1-3) 生態系の中での動植物の機能、農耕地・非農耕地の雑草および動物の管理・保全、動植物の生態・成長・種間相互作用について理解し、説明できること。

- (E2)[水利系]水循環を重視した水資源の利用・管理を行うための知識と技術を習得する。

- (E2-1) 静水力学、完全流体、常流・射流、層流・乱流、開水路、管水路など、水理学の基礎理論について理解し、説明できること。

- (E2-2) 静水圧の計算、連続式とベルヌーイの定理の応用(ピトー管、ベンチュリーメータ)、運動量保存則に関わる計算ができること。

- (E2-3) 降雨、蒸発散、浸入、流出など、流域規模の水循環に関わる諸過程について理解し、説明できること。

- (E2-4) 潅漑排水計画に必要な蒸発散位の推定、流出解析手法による雨水流出量の計算ができること。

- (E3)[施設系]水資源利用や地域環境に関連する施設の設計・施工・維持管理を行うための知識と技術を習得する。

- (E3-1) 各種静定ばりに働く力の性質と部材力の算定法を理解し、説明できること。

- (E3-2) 力とモーメントのつりあい式をたて、支点反力や軸力・モーメント・せん断力といった内力を求めるなど、施設設計の技術計算ができること。

- (E3-3) 土の物理的および力学的性質に基づいて、変形・破壊等の現象のメカニズムを理解し、説明できること。

- (E3-4) 土骨格のつりあい式と間隙水の連続式をたて、土中の浸透および圧密量やその材料強度を算定し、施設基礎地盤の技術計算ができること。

- (E4)[廃棄物系]人の活動に伴ない発生する廃棄物等について、適正な処理と資源化、環境への影響評価、循環型社会や脱炭素社会との関わりなどの知識や技術を習得すること。

- (E4-1) 廃棄物の処理技術や資源化技術について理解し、説明できること。

- (E4-2) 人の活動やその産物が環境へ与える影響を評価し、説明できること。

- (E4-3) 廃棄物マネジメントの循環型社会や脱炭素社会への関わりについて、理解し説明できること。

- (E5)[計画系]環境や持続可能性に配慮した社会計画の作成および土地の適切な管理のための知識を習得する。

- (E5-1) 農村地域やその政策に関する特徴を理解し、持続可能な社会の形成手法について説明できること。

- (E5-2) 公共財に関する社会科学の理論を理解し、説明できること。

- (E5-3) 距離や高低、角度、土地利用などを観測する基本的な測量手法とその精度に関する理論を理解し、説明できること。

- (E5-4) 測量に必要な機器の操作ができるとともに、それらを用いた各種の測量および地形図の作成や土地利用の解析ができること。

- (F-1) 研究課題について、必要な解を得るためには、どのような解析手法を用いればよいかを判断できること。

- (F-2) チームにおける自分の役割を理解し、他との協調を図りながら、実行できること。

- (F-3) 課題に対する結果を期限内にまとめることができること。

-

- (G1)[表現・伝達] 自らの考えを的確に表現し、正確に伝達・発信できるコミュニケーション能力を習得する。

- (G1-1) 自らの考えを要約して論理的に記述し、正確に伝達・発信できること。

- (G1-2) 得られた成果を発表・説明し、それに対する質疑に適切に答えられること。

-

- (G2)[外国語] 国際的コミュニケーション基礎能力を習得する。

- (G2-1) 英語による基礎的なコミュニケーションができること。

- (H-1) 社会のニーズを考慮して、自ら問題設定ができること。

- (H-2) 研究課題について、関連するデータを正しく解析し、考察できる。

- (H-3) 計画に基づいて、研究課題に取り組み、進捗状況を点検しながら計画を改善できること。