調査は、2001年2月27日から3月29日までの期間、岡山大学考古学研究室の1年生から3年生までのほぼ全員と4年生の一部、および大学院生が参加して行なわれた。

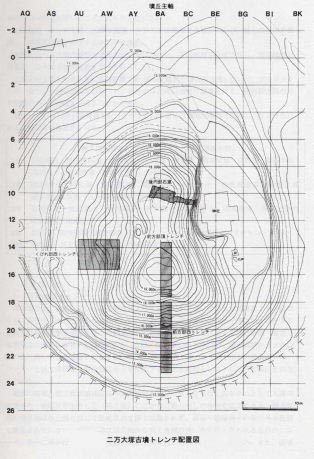

今回の調査では、石室への流入土除去やくびれ部における造り出しの調査、前方部での副次埋葬施設の有無や、テラスおよび前方部端の確認調査を行なった。

後円部石室では、石室内の流土を掘り下げたところ、南側に開口する両袖式の横穴式石室であることが判明した。流土中からは須恵器、土師器、埴輪などの多数の遺物が出土した。また本年度は石室床面までは掘り下げず、完掘は来年度に持ち越すことになった。

後円部石室では、石室内の流土を掘り下げたところ、南側に開口する両袖式の横穴式石室であることが判明した。流土中からは須恵器、土師器、埴輪などの多数の遺物が出土した。また本年度は石室床面までは掘り下げず、完掘は来年度に持ち越すことになった。くびれ部西トレンチでは、地山を削り出した壇状の高まりから須恵器片や円筒埴輪片、人物や家形などの形象埴輪片が多数出土し、造り出しの存在を確認した。

前方部頂トレンチでは、副次埋葬施設は確認されなかったが、黒と黄褐色の層を互層状に積んでいる盛土の様相を把握することができた。また土を盛る途中で土器を用いた何らかの行為が行われていたことが明らかとなった。

前方部西トレンチでは、明瞭な段築(テラス)は確認できなかったが、盛土の様相を把握し、前方部墳端を確定することができた。

また二万大塚古墳の補足測量を数日に分けて行い、未測量部分を付け足し、周辺地形を含めた二万大塚古墳の測量をすべて終了した。

二万大塚古墳から東北東に直線距離で約200m離れた勝負砂古墳において、プロジェクトの一環として測量調査を行なった。墳丘本体と周辺地形の測量を終え、勝負砂古墳の形や規模についての情報を得ることができた。

他に、3月22日に記者発表を行ったうえで、24日には現地説明会を開催し、約200名におよぶ見学者の参加があった。