2025/07/29採用情報

救急救命士(特別契約職員 2名)の募集要項掲載のお知らせ

救急救命士(特別契約職員 2名)の募集要項を掲載しました。

*詳細はこちらをご覧ください。

2025/07/25プレスリリース

岡山大学学術研究院医療開発領域 新医療研究開発センターの櫻井淳教授,および同センター次世代医療機器開発部の内田大輔准教授らが中心となり推進する「BIZENエコシステム構築による産業振興拠点形成」が,令和7年6月20日付で,国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)による令和6年度「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業(スタートアップ支援拠点)」に採択されました。

本事業では,岡山大学独自のオープンイノベーションプログラム「BIZEN」を核に,医療機器開発からスタートアップ創出,そしてグローバル展開までを一貫して支援する体制の構築を目指します。プロジェクトの特性に応じた適切なマネジメントを通じて,岡山から世界を舞台に飛躍するスタートアップの育成を図り,地域産業の活性化にもつなげていきます。

*詳細はこちらをご覧ください。

2025/07/25プレスリリース

岡山大学病院消化器内科の佐藤亮介医員を代表とする研究グループの研究開発課題「人工知能による胆道内視鏡画像診断システムの開発」が,国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の令和7年度「医療機器等研究成果展開事業 チャレンジタイプ」に採択されました。

本研究は,佐藤医員と岡山大学学術研究院医療開発領域・光学医療診療部の松本和幸講師,岡山大学学術研究院医療開発領域・新医療研究開発センターの内田大輔准教授が,研究開発分担者である株式会社両備システムズの冨谷昌弘(サブリーダー)らと共同で,予後不良である胆道がんの診断精度を飛躍的に向上させることを目指すものです。AI技術を用いて,これまで診断が困難であった胆道がんの悪性度や進展範囲をより正確に評価する新しい診断システムを開発し,根治手術率の向上と患者の予後改善に貢献することが期待されます。

*詳細はこちらをご覧ください。

2025/07/25お知らせ

7月23日,デジタル技術と規制改革を通じて地域課題の解決を図る「デジタル田園健康特区」に指定されている吉備中央町との連携事業を展開する岡山大学病院に,内閣府地方創生推進事務局(国家戦略特区担当)の小山和久審議官をはじめ,松平健輔参事官,深井駿参事官補佐らが視察に訪れました。

*詳細はこちらをご覧ください。

2025/07/22プレスリリース

岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)地域救急・災害医療学講座の小原隆史講師(特任),同学域救命救急・災害医学の内藤宏道准教授,中尾篤典教授,および学術研究院医療開発領域(岡山大学病院)高度救命救急センターの塚原紘平講師(小児救急科長)らの研究グループは,学術研究院医歯薬学域(医)疫学・衛生学分野の松本尚美助教,賴藤貴志教授らと共同で「All-Japan Utstein Registry」(総務省消防庁)を用いて,コロナ流行前(2017-2019)とコロナ禍(2020-2021)の期間において,小児の院外心停止患者に対する目撃者による蘇生法の変化が,死亡などの転帰に与えた影響を調査しました。その結果,もともと減少傾向にあった人工呼吸の実施率は,コロナの流行をきっかけにさらに約12%も低下していることが判明しました。一方で,増加した胸骨圧迫のみの蘇生法は,子どもの死亡や重い後遺症のリスクと関係しており,コロナ禍には年間10.7人の子どもが,本来助けられたはずの命を失っていた可能性が示されました。

本研究成果は7月5日,オランダ Elsevier社の『Resuscitation』に掲載されました。

*プレスリリースの詳細はこちらをご覧ください。

2025/07/17お知らせ

岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)消化器外科学の藤原俊義教授(岡山大学病院 消化管外科診療科長)が,公益財団法人小林がん学術振興会「小林がん学術賞」(がん薬物療法に関する革新的治療法に対する表彰)を受賞しました。

6月21日,厚生労働省がん・疾病対策課の鶴田真也課長らが出席して経団連会館(東京都大手町)で贈呈式が行われ,公益財団法人小林がん学術振興会の垣添忠生会長より表彰状と盾が授与されました。藤原教授は受賞にあたり「これまでの研究が評価され大変光栄です。がんで苦しむ患者さんのために,今後も革新的な治療法の研究開発を進めていきたい」と語りました。

同賞は,がん薬物療法に関する革新的な治療法の研究・開発に対して贈られるもので,藤原教授は研究課題名「遺伝子改変ウイルス製剤を用いた革新的ながん治療のための創薬研究」において,アデノウイルスを改変した腫瘍融解ウイルス療法の開発を黎明期からリードし,国際的にも優れた評価を受けていること,さらに,テロメラーゼ特異的腫瘍融解ウイルス製剤や次世代型武装化アデノウイルス製剤を開発し臨床応用に至るなど,長年にわたる創薬研究の業績は顕著であることが評価されました。

■公益財団法人 小林がん学術振興会■

がん薬物療法に関する革新的研究に対する助成及び表彰並びに先駆的研究に対する助成,がん治療分野における優れた社会活動に対する表彰及び最新の学術情報の普及啓発を通じた人材育成活動に対する助成を行うことにより,当該分野の学術及び科学技術の振興を図り,もってがん治療成績の向上及び進展に寄与することを目的としています。

【本件問い合わせ】

岡山大学病院 消化管外科

TEL 086-235-7257

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器外科学

岡山大学病院 消化管外科

2025/07/16イベント

2025/07/08お知らせ

2025/07/01プレスリリース

岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)脳神経内科学の山下徹准教授,石浦浩之教授,岡山大学医学部の横田修客員研究員,学術研究院医歯薬学域(医)精神神経病態学の髙木学教授,岡山理科大学生命科学部医療技術学科の逢坂大樹准教授(研究当時 岡山大学薬理学助教),岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)薬理学の細野祥之教授,南岡山医療センター 原口俊医長,慈圭病院 安田華枝医長,東京都医学総合研究所 長谷川成人参事研究員の共同研究グループは,家族性ALSの日本人家系の解析の結果,ヒートショックタンパク質であるDNAJC7の両アレル性病的バリアントが家族性ALSを引き起こすことを明らかにしました。

*プレスリリースの詳細はこちらをご覧ください。

2025/07/01プレスリリース

岡山大学病院麻酔科蘇生科は,開業産院である三宅医院グループ三宅医院(岡山市南区),PHCホールディングス株式会社(本社:東京都千代田区)傘下のウィーメックス株式会社(本社:東京都渋谷区)と協力し,遠隔医療システムを用いて妊婦さんに安心して無痛分娩を施行するシステムの共同研究を開始しました。日本では過去に,無痛分娩における死亡事故が報告されており,安全な無痛分娩の管理体制の構築が求められています。そのためには,専門家である麻酔科医が硬膜外麻酔を施行し,薬剤のコントロールを含めた管理を行う体制が必要ですが,麻酔科医不足により全国的な無痛分娩の普及率は低いままです。

*プレスリリースの詳細はこちらをご覧ください。

2025/06/17プレスリリース

岡山大学学術研究院 医療開発領域 放射線科(岡山大学病院 IVRセンター)馬越紀行助教らの研究グループは,アズワン株式会社(大阪市)との共同研究により,腹臥位での検査・治療時に患者の負担を軽減する腹臥位用胸部クッションを研究開発しました。

CTなどの検査や治療では,患者さんが長時間うつ伏せ姿勢を維持する場合があり,肩の痛みや胸腹部の圧迫による不快感が課題となっていました。看護師は,患者さんに適した姿勢になるように,まくらやクッションを組み合わせて調整する必要がありました。本研究は,看護師が抱えていた「患者さんの負担を軽減し,スムーズな検査や治療を提供したい」という医療現場のニーズからスタートしました。

現場観察や医療従事者へのヒアリングを重ね,ユーザビリティーを追及した結果,患者さんの快適性を向上させるクッションが完成しました。これにより,より安定した姿勢での検査や治療が可能となり,医療従事者の負担軽減にも寄与することが期待されます。

*プレスリリースの詳細はこちらをご覧ください。

2025/06/17プレスリリース

腎盂・尿管がんは発見が遅れることも多く,早期・進行がんに関わらず腎尿管全摘手術,という腎臓と尿管を全て摘出する治療が標準治療として本邦・世界で広く行われています。岡山大学学術研究院医療開発領域(腎泌尿器科)の片山聡助教(特任)と同大学学術研究院医歯薬学域(医)腎泌尿器科学の荒木元朗教授を中心とするグループは腎臓を摘出することなく,ツリウムレーザーとホルミウムレーザーを併用し腫瘍を焼灼,根治を目指す”腎温存手術”に積極的に取り組んでいます。

*プレスリリースの詳細はこちらをご覧ください。

2025/06/17プレスリリース

岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)周産期医療学講座の長尾昌二教授(特任),同学術研究院医療開発領域(岡山大学病院・産科婦人科)の依田尚之助教,岡山大学病院産科婦人科の谷岡桃子医員の研究グループは,術前の抗がん剤投与で腫瘍を縮小させた後に子宮頸部円錐切除術,腹腔鏡下骨盤リンパ節郭清を行うことで,これまで子宮摘出が必要とされてきたIB2期,IB3期(転移がなく,2cm以上のサイズの腫瘍を有する)の子宮頸がんの患者さんの子宮を温存する新たな治療法の開発を始めました。

*プレスリリースの詳細はこちらをご覧ください。

2025/06/16お知らせ

6月13日,文部科学省高等教育局医学教育課の日比謙一郎課長が,岡山大学病院を訪問されました。これは,国公立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議への出席のために岡山を訪れていたことを受け,本院にも足を運ばれたものです。

当日は,歯科・総合歯科部門,スペシャルニーズ歯科センター,医療支援歯科治療部の外来を回られ,歯学部学生の実習の様子などをご覧になりました。さらに,令和5年度補正予算による高度医療人材養成事業(医師養成課程充実のための教育環境整備)で導入された,眼科,放射線科,整形外科の医療機器についても見学されました。特に整形外科の脊椎手術システムについては,実際の手術中に手術室にて機器の詳細な説明を受けられました。

その後,集中治療室(ICU)および新生児集中治療室(NICU)もご覧になり,地域の中核的医療機関としての本院の医療現場を視察されました。

今回の訪問では,本学における医療教育の取り組みについて説明を受けられ,日比課長との間で活発な意見交換が行われました。

【本件問い合わせ】

岡山大学病院 総務企画課 企画・法規担当

TEL086-235-7849

2025/06/13お知らせ

6月11日,「歯っぴぃスマイル2025~健口ライフで輝く未来~」を岡山大学病院の歯科棟で開催しました。歯科系教授によるミニ公開講座や歯科衛生士による口腔衛生相談と体験ブラッシング,また会場となった歯科棟一帯では,診療科のパネル展示や事前に公募したぬり絵コンテストの作品展示,歯科技工士による特殊技工物の展示,看護師による摂食・嚥下コーナーもありました。そのほか歯ぬり絵と歯みくじのイベントもあり,それぞれのブースにたくさんの方が足を運んでくださいました。また,ぬり絵コンテストの表彰式もこの日に合わせて行われ,伊原木聰一郎副病院長と岩谷美貴子看護部長から受賞した子どもたちへ表彰状とメダル,記念品が贈られました。

さらに,入院棟11階スカイラウンジでは岡山大学ピアノ部SPFに所属する歯学部の学生による演奏会も行われ,ベートーベンやショパンなどのクラシック名曲から耳なじみのあるポップス曲まで全8曲を披露してくれました。コロナ禍以降,院内で患者さん向けの演奏会を実施する機会が少なくなっていましたが,外来・入院患者さんや職員が生演奏の音色に聴き入り,楽しいひと時を過ごせました。

【本件問い合わせ】

岡山大学病院 総務企画課

TEL086-235-6749

2025/06/09お知らせ

岡山大学では,母体の歯周病が胎児の発育や将来の健康に与える影響を分子レベルで明らかにすることを目指し,クラウドファンディングプロジェクトを立ち上げました。

*プロジェクトの詳細はこちらをご覧ください。

2025/06/01お知らせ

岡山大学病院は,入院棟西4階にNICU(新生児集中治療室)12床,GCU(新生児回復室) 12床を有していますが,このたび入院棟東4階にMFICU(Maternal Fetal Intensive Care Unit:母体胎児集中治療室)を6床新設し,6月1日から運用を開始しました。昨年のNICU/GCU拡充(参考:2024年8月28日プレスリリース)およびMFICU設置を受けて2025年6月1日付けで,岡山県から「総合周産期母子医療センター」として指定されました。

指定に先だち5月27日,岡山大学病院において「総合周産期母子医療センター」の開所式およびMFICU(母体・胎児集中治療室)の内覧会を執り行いました。会場には,岡山県保健医療部長をはじめとする来賓,医療関係者,院内職員,報道関係者など,約40名が出席しました。開所式では,前田嘉信病院長が「MFICU開設により,母子の安全をより一層高める医療体制が整備されました。地域全体の周産期医療の質と安全性をさらに向上させるための重要な一歩です」と挨拶。その後,梅木和宣 岡山県保健医療部長より,県内における周産期医療への期待を込めた祝辞をいただきました。続いて,センター長を務める増山寿教授(産科・婦人科学)が,センターの役割や今後の展望について説明し,「地域の医療機関との連携強化を図るとともに,周産期医療に従事する医療人材の育成にも力を注いでまいります」と抱負を述べました。

その後,前田病院長,梅木部長,増山センター長に加え,塚原宏一 小児医科学教授,岩谷美貴子 看護部長によるテープカットと記念撮影を行い,式典を締めくくりました。

式典後には,報道機関および院内関係者を対象としたMFICUの内覧会も実施され,増山センター長と産科婦人科の衛藤英理子講師の案内で医療設備や病室環境が紹介されました。

岡山大学病院は,今後も地域の周産期医療の中核として,安全で質の高い医療提供と人材育成に取り組んでまいります。

挨拶する前田病院長 |

梅木和宣 岡山県保健医療部長 |

「総合周産期母子医療センター」の説明をする増山センター長 |

報道関係者へ説明する増山センター長 |

運用開始前のMFICU病室を内覧する出席者ら |

2025/05/29お知らせ

国内で初めて製造販売承認された造血器腫瘍及び類縁疾患を対象とした遺伝子パネル検査「ヘムサイト」を岡山大学病院で開始しました。ヘムサイトは白血病,悪性リンパ腫などの造血器腫瘍ゲノム検査ガイドラインにある遺伝子異常を網羅的に検査することで,造血器腫瘍の遺伝子異常による診断,治療法選択などが可能とされています。近年増加傾向にある造血器腫瘍に罹患される患者さんにとって,治療薬や治療法が見つかる可能性が高くなることが期待されます。

【本件問い合わせ】

岡山大学病院 ゲノム医療総合推進センター

TEL086-235-7414

2025/05/27プレスリリース

岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)放射線医学の平木隆夫教授,学術研究院環境生命自然科学学域(工) の亀川哲志教授,松野隆幸教授,学術研究院医療開発領域新医療研究開発センター(岡山大学病院)の櫻井淳教授らのグループは,がんの低侵襲治療(CTガイド下IVR)に用いる針穿刺ロボットを開発し,それを用いた医師主導治験を行いました。これらの研究成果は4月4日,米国の放射線医学雑誌「Radiology Advances」にResearch Articleとして掲載されました。

治験においては,ロボットを用いた針の穿刺が全例で成功しました。また,ロボットを用いることで,医師は放射線による被ばくをすることなく,従来の医師の手で行う場合と遜色のない精度で針の穿刺ができることが示されました。すなわち,岡山大学が開発したロボットにより,従来の医師の手で行うがんの治療の成績を落とすことなく,長年の社会問題の一つである「医師の職業被ばく」の問題が解消される可能性が示唆されています。

*プレスリリースの詳細はこちらをご覧ください。

2025/05/22プレスリリース

2025/05/15お知らせ

岡山大学病院ゲノム医療総合推進センターの二宮貴一朗助教(呼吸器・アレルギー内科)が,国立研究開発法人国立がん研究センターがんゲノム情報管理センターから,がん遺伝子パネル検査結果を正しく評価するために用いられる「がんゲノム知識データベース」の構築に顕著な貢献をし,日本のがんゲノム医療の発展に大きく寄与したとして,令和6年度の「最優秀キュレーター賞」を受賞されました。岡山大学病院では初の受賞です。

キュレーターは,患者の遺伝子パネル検査で検出された遺伝子変異の臨床的意義を評価し,治療方針を決定するための情報を提供する専門職で,全国の腫瘍内科医や各診療科の専門医等で構成されています。キュレーターになって3年目となる二宮先生は,診療や研究の合間を縫ってデータの評価に取り組み,令和6年度の年間の解析件数が多かったことから今回の受賞につながりました。二宮先生は「がんの遺伝子パネル検査は個々の患者さんに最適な治療法を見つけるための重要な手がかりとなる検査です。この検査の意義が広く知られ,患者さんや主治医の間でより一層活用が進むことを願っています」と話しています。

岡山大学病院はがんゲノム医療中核拠点病院として,遺伝子検査や治療法の選択,研究,新薬開発,人材育成などを担っています。今後もゲノム医療総合推進センターを中心に,地域のがんゲノム医療を推進してまいります。

【本件問い合わせ】

岡山大学病院 ゲノム医療総合推進センター

TEL086-235-7414

2025/05/13イベント

2025/05/13イベント

2025/05/12イベント

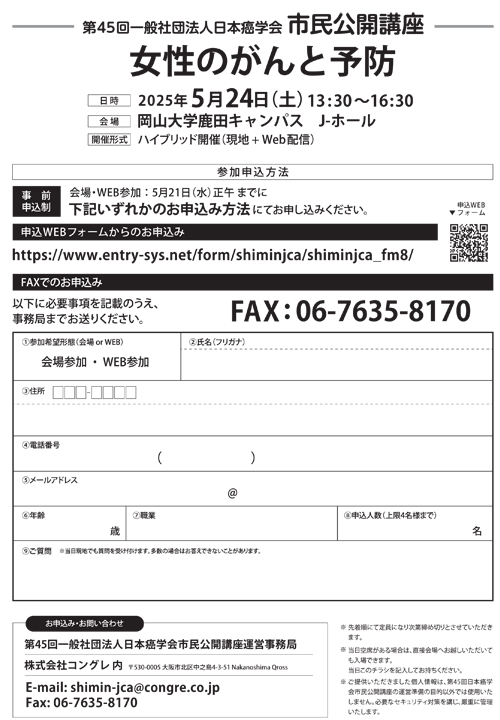

【日時】2025年5月24日(土)13:30~16:30

【開催方式】ハイブリッド開催(会場+WEBライブ配信)

【会場】岡山大学鹿田キャンパス Junko Fukutake Hall(岡山市北区鹿田町2丁目5−1)

【主催】一般社団法人日本癌学会

【後援】厚生労働省,文部科学省,公益財団法人日本対がん協会,岡山県,岡山市,岡山大学,岡山県がん診療連携協議会,日本産科婦人科学会,特定非営利活動法人せとうち臨床遺伝研究会

【参加費】無料(会場定員200名・先着順),WEBライブ配信定員なし

【プログラム】

■開会の挨拶(13:30~13:45)

大島 正伸(日本癌学会 理事長,金沢大学がん進展制御研究所 教授),那須 保友(岡山大学 学長),平沢 晃(岡山大学学術研究院医歯薬学域 臨床遺伝子医療学分野 教授)

■講演1(13:45~14:10)

「がんゲノム医療と女性のがん」 間野 博行(国立がん研究センター研究所)

■講演2(14:10~14:35)

「子宮頸がんゼロの未来へ!–あなたの行動がカギになる」 小川 千加子 (岡山大学学術研究院医歯薬学域 周産期・小児救急医療学講座)

■講演3(14:35~15:00)

「遺伝性腫瘍に見られるバリアントの解析と評価方法について」 細野 祥之 (岡山大学学術研究院医歯薬学域 薬理学分野)

■講演4(15:15~15:40)

「女性が知っておきたい乳がん・卵巣がん ~遺伝性リスクを正しく理解する~」 三木 義男 (筑波大学 プレシジョン・メディスン開発研究センター)

■パネルディスカッション (15:40~16:25)

■閉会の挨拶 (16:25~16:30)

後藤 典子(日本癌学会 広報委員長 金沢大学がん進展制御研究所 教授)

【申し込み方法】 申込フォーム またはFAX

【申込締切】2025年5月21日(水)正午

【申し込み・問い合わせ】

第45回日本癌学会市民公開講座運営事務局

〒530-0005 大阪市北区中之島4‐3‐51 Nakanoshima Qross 未来医療R&Dセンター11階

メール:shimin-jca@congre.co.jp

2025/05/12お知らせ

令和6年5月24日から採血の順番が変更になります。

令和7年5月12日から採血実施予定時間を一部変更しました。

詳細はこちらをご確認ください。