2025/10/30プレスリリース

膀胱三角部は尿意の感覚中枢だった~頻尿,夜間頻尿,切迫性尿失禁や膀胱痛の原因解明に一歩前進~

岡山大学学術研究院医療開発領域(岡山大学病院 腎泌尿器科)の定平卓也研究准教授,同領域(岡山大学病院 新医療研究開発センター)の渡部昌実教授らの研究グループは,膀胱三角部(膀胱の出口側に位置する三角形領域)が単なる構造物ではなく,感覚情報の集約拠点として機能していることを文献的に考察し,発表しました。本研究は,膀胱三角部の神経構造・分子発現・臨床的意義を総合的に整理したレビューであり,2025年10月19日,米国誌「Cureus」に掲載されました。

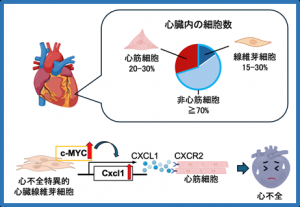

膀胱三角部には,伸展や化学刺激に反応する感覚神経が高密度に存在し、ATP(アデノシン三リン酸)や神経ペプチドを介して尿意や痛みを中枢に伝達しています。さらに,機械刺激受容体PIEZO2,プリン受容体P2X3,カプサイシン受容体TRPV1の発現が高く,過活動膀胱や間質性膀胱炎などの疾患で過敏化することも分かっています。これらが過活動膀胱や間質性膀胱炎における異常な尿意や痛みの発生に深く関与していることが示唆されました。さらに同領域の神経は,炎症や加齢によって可塑的変化を示し,慢性的な過敏化へつながることも報告されています。臨床的には,この膀胱三角部に発現する受容体等を標的とする薬剤,すなわちボツリヌストキシンなどが過剰に興奮した感覚神経を抑制し,一連の症状を軽減する可能性が示唆されています。

*詳細はこちらをご覧ください。

![コースで使用したトレーニング用AED(引用:日本光電株式会社)。[A]半自動型(従来型)AED(TRN-3100),[B]全自動型AED(TRN-3150),[C]全自動型AEDを示すロゴマーク(引用:一般社団法人電子情報技術産業協(JEITA))](/user/hospital/common/photo/news2/image1/s_202508221024540264965.jpg)